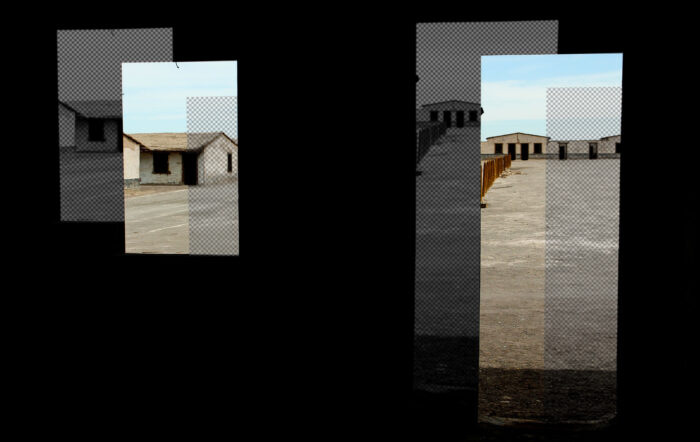

Foto: Chacabuco, de @nicolasslachevsky (Intervenida)

29 apuntes – sobre «Espectros de la dictadura a medio siglo del Golpe»

Sobre «Espectros de la dictadura a medio siglo del Golpe». VV.AA. Alma Negra Editorial. Santiago: 2024

*

El filósofo Jean Luc Nancy tiene un texto breve que se llama 58 Indicios sobre el cuerpo. Yo, en una suerte de homenaje, o copia, o robo -según estimen-, resolví estructurar esta presentación de forma parecida. Aunque, en función del tiempo, traje la mitad: 29 apuntes.

1 – Existe un documental, grabado el año 2007 en la ex oficina salitrera Chacabuco, al interior de la región de Antofagasta, que se llama “La sombra de Don Roberto”, por su protagonista: Roberto Zaldívar. La pieza trata sobre un hombre que, siendo niño, conoció la oficina recién abandonada -por la crisis-, de la que se llevó una impresión de ciudad fantasma. Luego volvió en condición de detenido, el año 73, con Chacabuco convertido en campo de concentración. Y, sí bien sobrevivió, las secuelas -según cuenta-, lo hacían despertarse en las noches gritando y le pegaba a sus hijos cuando intentaban calmarlo. Entonces un psicólogo le propuso que volviera a Chacabuco, porque (cito de memoria) “no se puede huir de los fantasmas; hay que enfrentarlos”. Y este ex niño asustado y ex preso político vuelve y decide quedarse a vivir ahí, solo, en la ex oficina y ex campo de concentración abandonado.

2 – El otro registro de Chacabuco, más conocido, es el documental Yo he sido, yo soy, yo seré, grabado por engaño a los altos mandos de la dictadura, el año 74. En este registro, los documentalistas se permiten incluso entrevistar a Pinochet. Y lo primero que Pinochet dice, de manera muy torpe, es que el marxismo “es como un fantasma”; porque (estoy citando de memoria otra vez), “cuesta mucho agarrarlo”; y se corrige: “más bien, no se puede agarrar”. Más allá del mal parafraseo, lo que Pinochet estaba haciendo era aludir al “espectro del comunismo” del Manifiesto. Y subrayo: espectro, no fantasma.

3 – En el primer documental que mencioné, Roberto Zaldívar dice ver la sombra de un alma en pena que se pasea por Chacabuco. Y el trabajo de montaje muestra que la sombra es, por supuesto, su sombra; porque él ya era un alma en pena: carga con la derrota en el cuerpo -la suya y la de la clase que tan icónicamente representa el movimiento obrero en el salitre-, rondando en una ciudad fantasma.

4 – En el Manifiesto, como bien ha notado Jacques Derrida -y Pinochet-, el “espectro del comunismo” es lo que acecha; no es el fantasma de los muertos, ni de los vencidos, ni de los traumados; no es la sombra del alma en pena: es el espectro es lo que está por venir.

5 – Por ende: fantasmas y espectros no son lo mismo. Y el libro lo entiende; entiende sus particularidades y las relaciones entre lo uno y lo otro.

6 – Lo que acabo de decir es una primera evaluación general de mi primera lectura del libro. Y lo recalco porque, precisamente hacia el final, noté, a partir de una nota al pie, que esta distinción entre el fantasma y el espectro tiene, a veces, una dificultad de traducción de base. Lo hauntológico se entiende -en esta nota al pie, insisto, sobre los “paisajes de miedo” y los “paisajes embrujados”- como fantasmal, cuando es lo espectral, lo que acecha; no, necesariamente, lo fantasmal; no es, por ejemplo, el fantasma en los términos de Lacan, de la fantasía.

7 – Está distinción es relevante. Porque los fantasmas pueden acechar -y varios capítulos lo trabajan así y lo trabajan muy bien-, pero no todo lo que acecha es fantasmático; y no todos los fantasmas acechan realmente.

De hecho: 8 – ¿A quiénes acechan cuáles fantasmas? Sabemos que el fantasma acecha siempre en el presente. Pero el presente es el qué, no el quién. Y la pregunta por el quién es una pregunta fundamentalmente política.

9 – Además de política, es una pregunta que tiene implicaciones disciplinarias. Hablo, aquí, desde la historiografía. Es relevante notar, contra la idea que uno podría tener, que -salvo el texto de Patricio Manns, que no es propiamente historiografía-, los estudios monográficos sobre las protestas que terminan en masacres sólo comenzaron a escribirse después del golpe y de forma creciente en los noventas y dos mil. Lo pueden revisar, texto por texto, en el primer capítulo del libro Revueltas que editamos con Luis Thielemann. (El conjunto musical de la entrevistada en el capítulo que abre el libro -nótese el paralelo- se llama Ranquil)

10 – Cuando yo tenía cinco o seis años hubo un choque de autos en la esquina de mi casa. No logro recordar si era muy temprano en la mañana o estaba anocheciendo, pero estaba oscuro y yo tenía sueño. Mi papá salió a enterarse y luego volvió a buscar unas frazadas para envolver uno de los cuerpos heridos y frenar la hemorragia, y, por alguna razón, me pidió que lo acompañara. Fue la primera vez que vi a alguien morirse; era un hombre de unos treinta años, que lloraba y decía, tiritando muy fuerte, que no quería morirse, con la cara sucia y cortada. Cuando volvimos a la casa, mi abuela, asumiendo que yo estaba conmocionado, me dio agua con azúcar, y así descubrí el agua con azúcar. Lo que, para mí, en nuestra casa pobre, fue un manjar que obviamente repetí, a escondidas, cada vez que pude. Es igual de obvio que en la actualidad tengo principio de diabetes; pero además, una asociación entre muerte, dulzura y enfermedad; entre trauma, cuerpo y goce, muy patente.

11 – ¿Qué relación hay entre nuestros muertos, nuestros traumas y nuestro goce?

12 – ¿Cuánto de este goce constituye y acecha nuestras respectivas disciplinas a través de nuestros fantasmas?

13 – ¿No hay un peligro conservador en esto? Tal como veía Freud en sus pacientes, que preferían seguir enfermos y dejaban el análisis.

Dicho de otro modo: 14 – ¿Cómo disponemos nuestros fantasmas en términos disciplinarios? Este libro hace, precisamente, nueve propuestas diferentes. Todas -si mal no recuerdo- amparadas en la disposición benjaminiana respecto de los muertos.

15 – «Los fantasmas no son unívocos», se advierte en la introducción de los editores.

16 – Leo -por lo mismo y a propósito de Benjamin- una serie de preocupaciones que reuní durante la lectura:

¿Estamos tratando de poner a salvo a los muertos? (16)

¿Cómo cautelar que no se nos vaya la vida en ello, tratando de evitar que no vuelvan a matar a los muertos? (17)

Para no convertirnos en guardianes de tumbas (18).

Para no ser siempre las encargadas de vestir al niño muerto como angelito (19).

¿Cómo sorteamos -en suma y 20- la confusión del duelo y la melancolía?

Si hasta en el célebre poema 48 de Gonzalo Millán (21) -en el que el río invierte el curso de su corriente-, el cauce sigue siendo el mismo.

Para todas estas preguntas -21- el libro tiene propuestas. Y hay objetos de estudio muy útiles, porque son inteligentes, porque son creativos, porque son sensibles: la cueca sola (22); el plinto vacío de Baquedano (23); hasta la plasticidad onírica de los restaurantes de comida china y su relación con la dictadura (24).

“Para hablar con los muertos”, decía Jorge Teillier (25): “hay que elegir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como sus manos reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad”. “Palabras claras y tranquilas, como las sillas ordenadas por la madre después que se han ido los invitados”.

26 – Una clave de lectura, sabiamente puesta en uno de los capítulos iniciales, es la relativa a la diferencia y repetición -basado en Deleuze-. Para la preparación de un curso que estoy haciendo este semestre sobre historia del cuerpo, la artista Claudia Moreno, aquí presente, me hizo entender lo relativo a la diferencia y repetición en el gesto, viendo Café Muller de Pina Bausch. Y le estoy profundamente agradecido. Porque, entre otras cosas, creo que entendí mejor a Deleuze, pero también entendí mejor, creo, las propuestas más avezadas del libro. (Está de más decir que incorporé el libro a la bibliografía del curso)

27 – Hay también, en varios capítulos, algo de lo maquínico, siempre cerca del cuerpo; de lo técnico, si se quiere. Esto lo apunté a partir del arma nunca usada por la protagonista del capítulo que abre el libro. Y también hay varios usos y entendimientos del cuerpo como máquina; la propuesta de una Historia de la respiración que hace otro texto, a partir de Espumas, de Sloterdijk, es una genialidad.

Tengo una queja, sin embargo, que dejé para el final. 28) Extrañé a Nietzsche -porque, sin duda, actúa como EL espectro bibliográfico en los textos y en los autores y autoras que estructuran lo común en el libro-; particularmente una incorporación de la segunda Intempestiva (que cumple, ahora, 150 años, y sigue siendo provocador). Pero obviamente es un reclamo personal, del que no tienen porqué hacerse cargo.

Cierro con el apunte 29, diciendo que este libro fue mi propio espectro. Desde que nos llegó la invitación para enviar un manuscrito, me acechó la idea de escribir, pero no pude hacerlo, por distintas razones. Espero haber saldado esa culpa y esa deuda, en parte, hoy.