EL HUAICO

Elizabeth llevaba treinta minutos de retraso, los cestos de basura estaban repletos y yo no sabía dónde tirar la cáscara de plátano que sostenía en mi mano derecha. Llamé a la oficina para avisar de que también yo llegaría con retraso. La avenida Javier Prado, única conexión de La Molina con el resto de la ciudad, debía ya estar trancada, y ahora no habría modo de evitar la hora punta, el horror limeño. Desde luego, no era así como el Perú iba a avanzar. Con gente piola como Elizabeth, aprovechando cualquier excusa para tomarle el pelo a su empleador, no podía desarrollarse el país. Era mi culpa, eso lo sabía bien. Los amigos de la urbanización solían recriminarme la excesiva confianza que yo depositaba en mis empleados. A esta gente tú le das la mano y te toman el brazo, decían. Finalmente llegó mi empleada, marcando un récord de cuarenta y cinco minutos de retraso. Escuché cómo agitaba el llavero al otro lado de la puerta, y cómo insertaba la llave en la cerradura obedeciendo a un nerviosismo metódico y ensayado. También yo, esperándola pacientemente con las piernas cruzadas sobre el sofá, agitaba con descaro los pies, para que, desde el momento en que entrase al apartamento, no le quedasen dudas de la incomodidad que yo había estado soportando por su culpa. Empezó a fundirse en disculpas antes siquiera de cruzar el umbral de la puerta. Lo lamento mucho, señor Torres, gimió Elizabeth con patetismo, lo siento, es que se inundó mi distrito, lo habrá visto en los diarios, llegó parte del huaico del Chillón y no había modo de pasar al otro lado. Además, luego tuve que cambiarme, porque estaba toda sucia y… Sentí ternura por ella. Lo que contaba me recordaba algo, tal vez los noticieros que había escuchado por encima estos días mientras almorzaba y que mencionaban el desbordamiento de algunos ríos de la sierra. Quizá fuera cierto y las inundaciones y desbordes hubieran llegado a la capital, pero cómo saberlo de verdad. Cómo tener la seguridad de que Elizabeth no pretendía engañarme para evitarse una reprimenda. De acuerdo, le dije, de acuerdo, deje de llorar. No pasa nada. Esta vez se lo perdono, pero que no vuelva a suceder, le indiqué categóricamente agitando el dedo con autoridad. Póngase al día con sus tareas, empezando por deshacerse de esta cáscara de plátano, le dije, entregándole en mano aquella cosa flácida, entre amarilla y marrón, que colgaba de mi mano. Ella tomó la cáscara de plátano y corrió a la cocina para comenzar la limpieza.

El ardid que Elizabeth había utilizado para que yo no me enfadara resultó tener fundamento. En efecto, en la oficina todos hablaban de los huaicos. El desbordamiento de los ríos no es una novedad en estos lares. Cada año se inundan algunos pueblos aquí y allá, y hasta a veces algunas zonas de los conos o de los barrios de invasores, pero al parecer este año se estaban desbordando todos los ríos a la vez. Los compañeros hablaban de la corrupción endémica del país, y de cómo los millonarios fondos destinados a la prevención se habían gastado en casas solidarias o se habían desviado hacia otras partidas menos constructivas todavía. Castañeda se lo gasta todo en esas casas de mierda para pobres, buscando arañar algún voto más, y este es el resultado, comentó Quispe, mirando el televisor junto a otros colegas. Yo no sabía tanto de política como para participar de la discusión. Solo había vuelto a Lima hacía unos meses, tras pasar varios años en Miami y en Madrid, y aquel desastre me parecía propio de la condición tercermundista del país en el que nací. Haber pasado más años en los States y en Europa me había otorgado una perspectiva más precisa de los acontecimientos: allí las cosas se hacían bien. No había embotellamientos durante horas, ni gente tirando la basura en cualquier parte. Los bañistas en las costas eran prolijos, no iban desperdigando latas de bebida por doquier. Aquí tuvieron la suerte de que la conquista les ayudó a avanzar unos pasos, pero cuando no se quiere, no hay nada que hacer, y por alguna razón a los latinos siempre les ha gustado quedarse atrás en todo. En las imágenes de la televisión vi riadas de agua catastróficas, llevándose consigo casas enteras. Vi a un bombero tirándose al agua heroicamente para rescatar a dos niños. Vi perros tiritando, refugiándose en tejados de vehículos abandonados al albur de las olas. Pobre gente, pensé. Y pobres perros.

Los chicos y yo organizamos una colecta y reunimos algo de comida para alguna de las ONG que habían tomado el mando. No necesitamos comida, nos dijeron, necesitamos pañales, medicinas específicas, productos higiénicos. Hasta una lista nos mandaron. Nosotros pretendíamos ser generosos, humanos, y ya estaba la burocracia impidiéndonoslo. Ni que decir tiene que compramos lo que nosotros consideramos que esa pobre gente necesitaba, y lo que necesitaban era comida. Así que comida les enviamos. Al poco rato cambió el tema, cuando Suñer nos mostró su última adquisición, un reloj de Apple que funcionaba como una computadora. Estuvimos admirándolo y comentando precios un rato. Más de uno decidimos que nos compraríamos algún modelo parecido.

Por la tarde fui a San Juan de Lurigancho junto con una compañera que me gustaba y que me había comentado que quería ir de voluntaria para ayudar a entretener a los niños que se habían quedado sin casa y sin familia. Me pareció una noble empresa, y confié en que aquello me ayudase a ganarme de paso sus simpatías. Quería llevarla ese fin de semana a bailar a un boliche de Barranco. Quizá ayudar a un par de pobres me permitiese meterme entre sus piernas. Al llegar, el lugar era hediondo. Las casuchas estaban destruidas, y los soldados del ejército ayudaban en la reconstrucción, mientras los pobres perdían el tiempo sentados y los niños tomaban las calles. El voluntariado estaba organizado por los propios niños trabajadores del barrio, que nos indicaron qué actividades debíamos realizar con los chicos de alrededor. Nos hicieron distribuirnos en grupos y comenzar a recoger basura. Pasé casi una hora recogiendo basura por ese barrio infecto, antihigiénico, mientras los supuestos pobres se pasaban el día comiendo la comida que llegaba a espuertas por parte de las ONG. Era ridículo. Nunca más, me dije. Antes de irme, pude al menos hacerme algunas fotos con un par de niños del barrio, que a cambio solo me cobraron doce soles. Esa noche subí las fotos a Facebook y conseguí muchos likes de mis amigos de Europa, que darían un brazo por poder venir aquí para conseguir fotos semejantes. Hasta mi antiguo jefe de la multinacional me felicitó por mi humanidad.

A los pocos días, las cosas se complicaron. Una mañana abrí el caño del toilet, y apenas salía agua. Agua había, pero emergía con una presión inferior a la habitual, y a mí me gusta ducharme con agua bien caliente y bien violenta, casi me gusta sentir que el agua me apedrea las espaldas. No entendía qué pasaba. Llamé a gritos por la ventana al guachimán que custodiaba mi calle. Se acercó hasta la puerta del edificio y a gritos me contestó que habían cortado el agua en toda Lima debido a los huaicos. Que en algunos edificios todavía teníamos agua gracias a los tanques particulares situados en los tejados, pero que incluso estos quedarían vacíos en un par de días. Yo no entendía cómo podía suceder que al tiempo que se desbordaban ríos, síntoma de un exceso de agua pública, pudiéramos vernos despojados de agua en este barrio, donde todos pagábamos religiosamente nuestras facturas. Probablemente, después de un par de días, la situación estaría bajo control y no haría falta echar mano del agua del tanque. Me duché durante media hora, no sin sentirme algo molesto por no poder recibir el agua a la presión adecuada, y salí a la calle.

Solo entonces me llegó un mensaje por Whatsapp de lo más inquietante. Un compañero que vivía en un distrito cercano me pasó un archivo de audio, grabado al parecer por alguien del ministerio o del ejército o de alguna cosa, que anunciaba con nerviosismo que una serie de lluvias azotarían pronto los distritos que parecían intocables: Barranco, Miraflores, San Isidro y hasta el mío, La Molina. Alertaba a sus habitantes de que el agua quedaría cortada durante días, que podían también llegar huracanes. El señor que hablaba sugería encarecidamente a los vecinos de tales distritos que hiciesen provisiones de agua y víveres y tuviesen preparada una mochila de emergencia. Llamé de inmediato a Elizabeth confiando en poder encargarle que comprase toda el agua que encontrase en el barrio, pero su teléfono no contestaba. Quién sabe, quizá había sido devorada por las olas. En vez de ir al trabajo, corrí al supermercado más cercano, y solo entonces fui testigo del nivel de peligrosidad que la situación entrañaba. Todos los habitantes de La Molina estaban allí, embistiendo las cajas de cobro con sus carritos y colocando sobre las cintas deslizantes enormes botellones de agua. Tras conseguir hacerme con mi propio carrito, el más grande que encontré, conduje desesperado al área de bebidas y encontré la mayor parte de los anaqueles vacíos, violados por tanto vecino precavido. Mientras un par de ancianas se debatía entre si llevarse o no algunas botellas de agua con gas (lo único que veían), yo descubrí en la parte de atrás de uno de los estantes algunas botellas de litro, sin gas, que nadie se había agenciado todavía. Eran botellas que contenían agua de lujo purificada, proveniente de las montañas, y carísimas. Las agarré todas, totalizando siete litros, y me las llevé en mi carrito. En ese momento apareció un empleado del supermercado, portando con él veinte nuevos botellones de agua de cinco litros cada uno, envueltos en plástico, y convirtiéndose en carnada para los compradores. Los clientes cercanos nos echamos encima de aquel hombre y le arrebatamos, al segundo de posarla en tierra, toda el agua que traía. Mientras yo apartaba a codazos a un niño que pretendía quitarme el tercer botellón que había conseguido asegurar en mi carrito, oí la conversación entre una chica y el dependiente: no, hoy no iban a traer más agua. Al día siguiente tal vez sí. Ah, bueno, me dije, de saberlo no hubiera agarrado tanta agua, puesto que mañana volverán a reponerla toda. De todos modos, solo por si acaso, me llevé a casa todos los litros de agua que había conseguido recabar. Abrí los caños en casa y, al descubrir que seguía fluyendo agua, prueba de que aún le quedaban reservas al tanque comunitario usado por todos los vecinos del edificio, vacié mis botellas de refrescos y las llené con toda el agua del caño que pude, asegurándome así de tener algunos litros de agua más, que procedí a repartir por la casa. Después, y ante la evidencia de que no podía malgastar dicha agua en vaciar el retrete (me quedaría sin agua enseguida), bajé a orinar al jardín del edificio. La alcaldía me había quitado el agua, ¿qué esperaban? También aproveché que un vecino se había dejado una manguera abierta en la calle para limpiarme los zapatos, que se habían ensuciado con tanto paseo.

En la radio del taxista oí comentarios siniestros: había familias enteras arrastradas por los huaicos, barrios completamente arrasados. Es una plaga de Dios, comentó el taxista en el siguiente semáforo en rojo. Es una calamidad de los cielos, nos va a ahogar a todos. Luego enviará las langostas, lloverá fuego de lo alto. Por nuestros pecados, decía el taxista, negando con la cabeza. ¿Qué pecados?, quise responder. ¿Qué había hecho yo para merecer esto, para que me dejaran sin agua en la casa y me amenazaran así? Nada había hecho, y por tanto nada me iba a pasar, me respondí confiado.

Los compañeros en la oficina habían cambiado el discurso. ¿Estarían los terroristas detrás de los huaicos?, se preguntaban algunos. La cúpula está en la cárcel, no son más que unos viejos que ya no pueden hacer daño, pero nunca se sabe. ¿Por qué no habían reaccionado a tiempo el gobierno, los ministros, las fuerzas armadas? ¿Cómo se podía permitir que las inundaciones comenzasen a llegar a los distritos acomodados? Algunos decían que había que traer de vuelta a Fujimori para que resolviese el entuerto, mientras otros culpaban precisamente a la vieja gestión del Chino de lo que estaba pasando por no haber sido lo bastante contundente. Había dejado a demasiados zurdos con vida y las consecuencias saltaban a la vista.

Por la tarde salí a pasear en bicicleta por el barrio para desahogarme de tanto estrés. El tanque de agua de mi edificio se había finalmente agotado, y había tenido que empezar a usar el agua gourmet de las montañas para ducharme, gastando un litro cada vez. A este ritmo, acabaría mis provisiones en dos días, pero era evidente que para entonces esto se habría resuelto. Algo harían las personas a cargo. Ya que robaban tantos millones del erario público, por fuerza debía de quedar en las arcas lo suficiente como para contener esta catástrofe. Mientras paseaba, me detuve en el óvalo de la avenida Fontana al ver una numerosa fila de gente. Entre ellos encontré a un conocido que me explicó que hacían fila para rellenar sus botellones. El servicio de aguas nacional había dispuesto puntos de distribución gratuitos por toda la ciudad. A punto estuve de mentar a sus madres, porque de haber sabido que me darían agua gratis, no la hubiera comprado. Ahora bien, viendo la enorme fila de gente, que avanzaba lentamente (sobre todo porque cada uno de ellos pretendía irse a casa con 40 o 50 litros de agua), se me fueron las ganas. Había hecho bien en comprarla en el supermercado para evitarme una molestia como esta. Mi conocido, al escucharme, me recordó que había gente en los sectores populares muriendo, perdiendo sus casas. Le recordé que yo era prácticamente extranjero, que yo no tenía por qué sentirme culpable. Aquello no iba conmigo. Ustedes deberían haber hecho algo, le señalé, ustedes han permitido que la corrupción impregne a los gobernantes, miren los resultados. A pocos metros se había organizado una trifulca. Los más sedientos intentaban avanzar puestos en la fila, metiéndose en los huecos y siendo expulsados por los vecinos, que, en cuanto veían a alguien saltarse el lugar, empezaban a gritar y a señalar: ¡Eh, eh! ¡La fila, la fila! Hubo unos que casi se dieron a trompadas, mientras la manguera se le escapaba de las manos a la encargada de distribuirla y amplias cantidades de agua se perdían sobre el pasto.

La situación no hizo más que empeorar. Al día siguiente se nos informó a los vecinos de que no podíamos ya abandonar La Molina. Las aguas del huaico habían llegado hasta el distrito vecino, encerrándonos. El honesto pueblo se organizó: pronto, todos habíamos puesto a nuestras mucamas y guachimanes a construir muros protectores que rodeasen La Molina. Hicimos que juntasen tierra de los parques, talasen los árboles de los jardines públicos y hasta arrancasen los enormes rótulos de publicidad institucional y electoral que inundaban nuestras calles. Los habitantes del barrio dábamos las instrucciones y les gritábamos a nuestros asistentes cuando se equivocaban en la colocación del barro. Al terminar la jornada, agotados de tanto desempeño mental, un vecino me invitó a una fiesta que haría en el tejado de su casa aquella noche. Me pareció una manera estupenda de concluir aquella fatigosa jornada.

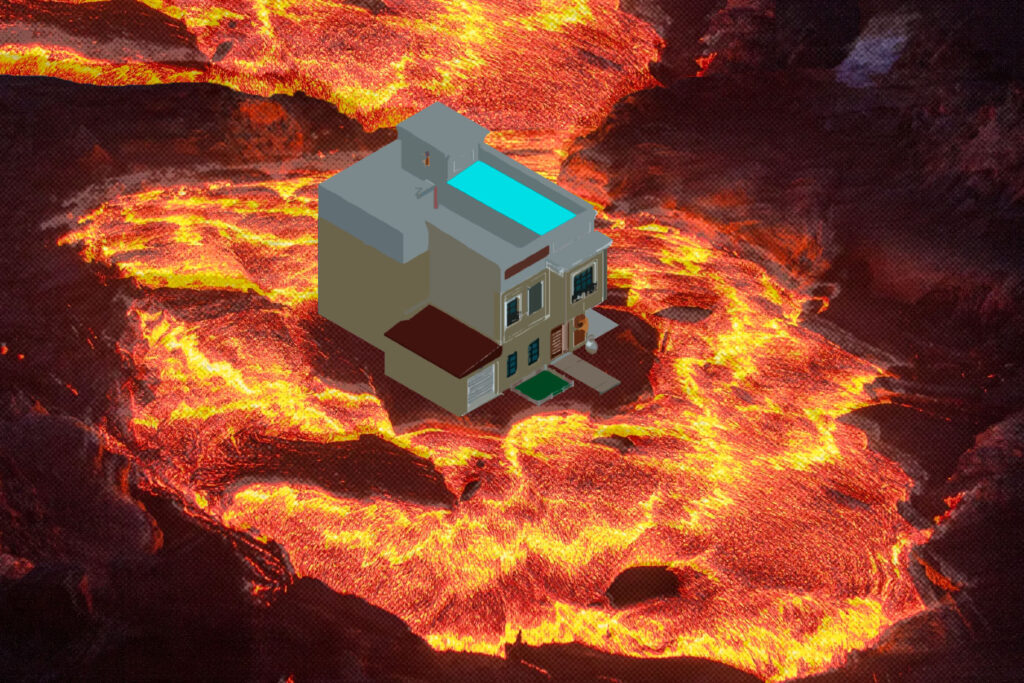

Desde la terraza de su edificio, el más alto de la vecindad, pude distinguir las aguas embravecidas que azotaban sin parar la ciudad. Las olas golpeaban ya los muros que nuestras mucamas y sirvientes habían construido antes de regresar a sus domicilios, al otro lado de la barrera. No contábamos con que volviesen mañana para reparar los desperfectos de esta noche, pero no había de qué preocuparse: probablemente todo se habría calmado al día siguiente. Ahora podíamos beber champán, compartir historias sobre nuestro distrito y chapotear en la piscina gigante que aquel vecino tenía en su tejado. Los hijos e hijas de los pitucos invitados saltaban adentro, salían agitándose y riendo como muñecos, se arreglaban el maquillaje, engominaban el pelo, se hacían selfis y volvían a tirarse a la piscina para diversión de todos. Bailamos cumbia y chicha y nos limpiamos las manos con sales que llegaban directamente del desierto de Uyuni. Fue una fiesta magnífica.

Aquellos últimos días había estado comunicándome con mi oficina a la distancia, supervisando los informes que me enviaban, pero el día siguiente a la fiesta dejaron de contestarme. De hecho, todo dejó de contestar: no conseguía abrir mi correo electrónico, ni entrar a consultar el balance de mis acciones. Nada se podía consultar. Me asomé a la calle con la intención de interrogar al guardia de seguridad, pero no había guachimanes a la vista. En cambio, sí se oían gritos de padres y de niños. Todo el barrio había perdido su conexión a Internet, sumando aquella a la ya angustiosa mole de incomodidades a la que nos veíamos sometidos. Los vecinos se reunían en pequeños grupúsculos indefinidos, quejándose de estos sucesos, mis hijos están desesperados, no paran de pegar gritos, de darle patadas a balones contra las paredes y de formular preguntas inquietantes. Necesito que vuelva Internet para que dejen de incordiar. Mientras, las noticias mostraban vuelos de helicópteros, contingentes enteros de la Armada siendo barridos por la furia incontrolable de los desbordes fluviales. No había declaración del presidente, que se había refugiado en Miami. Las quejas de la vecindad se dirigían a las instituciones, a la incompetencia del ejército y del cuerpo voluntario de bomberos. La condición de voluntarios había hecho siempre de los bomberos los héroes de Lima, ya que salvaban vidas por amor a la vida y no al dinero, pero más de uno se planteó entonces si aquella política ancestral era acertada. Habría que reemplazar a esos ineptos muertos de hambre por algún equipo entrenado por la OTAN. Quizá si mandamos un donativo a la unidad de bomberos trabajen mejor y resuelvan pronto esto, comentó una señora.

De hecho, el factor económico no parecía un problema. No dejaba de llegar dinero al Perú para combatir la hecatombe. Todas las empresas y filántropos del mundo estaban colaborando, pero nadie sabía dónde se iba dicho dinero. Probablemente se lo quedasen los parlamentarios, o lo estuviesen distribuyendo estúpida y aleatoriamente entre la población más afectada de los barrios más depauperados. Tanto dinero desperdiciado, que podría estar siendo utilizado para reforzar el muro que nuestros sirvientes habían construido. Hasta nosotros habíamos llegado a un punto en el que estábamos dispuestos a darle dinero a quien fuera con tal de que aliviase nuestras vidas de algún modo, pero todos habían desaparecido: las mucamas, los guachimanes que se paseaban en bicicleta, los obreros de la construcción y de pintura que solían venir a trabajar en carro desde el otro lado del muro de Pamplona Alta. No teníamos a nadie más que a nosotros mismos, y así cómo podían esperar que las cosas se hiciesen en la zona.

Todos los vecinos del distrito habíamos empezado a realizar nuestras excrecencias en los jardines, de modo que las calles apestaban. Nos habíamos quedado sin platos limpios, y de tanto comprar nuevos en el supermercado y las tienditas, ya no quedaba un solo plato limpio sobre el que comer en veinte calles a la redonda. Los restaurantes tenían sus frigoríficos casi vacíos, puesto que todos cenábamos fuera para huir momentáneamente del hedor que consumía nuestros hogares. Uno de mis vecinos, que vivía en el edificio de enfrente, escaló hasta el tejado para asegurarse de que su tanque particular estuviese realmente vacío, convencido de que aquello era una treta. Se tropezó al bajar, y cayó por las escaleras aplastándose contra el pavimento. Todos los vecinos nos quedamos anonadados. La muerte había atacado a nuestro distrito. Aquella situación era insostenible. Era tal la catástrofe provocada por el huaico que hasta los nuestros empezaban a morir. Realizamos un homenaje por él y le dimos el pésame a la familia.

Convertido en el nuevo animador de la calle, Tomás, el que había celebrado la anterior fiesta, y que vivía en el mismo edificio que el reciente vecino muerto, decidió organizar otro evento más festivo que el anterior si cabe. Colocó luces estrambóticas en el salón, una bola giratoria estilo años setenta que enceguecía al personal y que, junto con la música dicharachera que sacudía los cimientos desde unos altavoces colosales, envolvía a todos en una atmósfera de fiesta descontrolada. Jugamos a las cartas, a juegos de sociedad, en los que algunos eran campesinos y otros eran lobos que se los comían. Todos queríamos ser lobos y nadie quería ser campesino, sobre todo porque era imposible organizarse debidamente para cazar al lobo del momento. Algunos vecinos aprovecharon para crear nuevas intimidades y ocuparon las habitaciones privadas de la casa, desahogando sus penas en alegres orgías.

Mientras disfrutábamos de nuestro tiempo, las barricadas y el muro que habían construido nuestros sirvientes cayeron ante el empuje del huaico, que procedió a inundar todo el barrio. Por fortuna, estábamos a salvo en el tejado. Los pitucos y las pitucas seguían saltando a la piscina. Vamos, vamos, dijo Tomás, nuestro anfitrión, no permitamos que un pequeño contratiempo nos arruine la noche. Mientras me servía otro chilcano, observé las aguas que empezaban a rodearnos. Aquellas ondas no solo contenían agua. Lo que más se veía en ellas eran cuerpos, cuerpos humanos, los de nuestras propias mucamas y asistentes, pero también de taxistas y mineros, ingenieros y estudiantes, muchos indígenas, miembros de tribus de la selva, analfabetos y hasta maestros blanquiñosos había en esas aguas. Intenté ubicar a Elizabeth, pero no la encontré, debía de estar más abajo, enterrada entre otros como ella. Los muertos iban conquistándolo todo, haciendo que retumbasen las alarmas de los autos. Por encima de nuestras cabezas rugían aviones del ejército acribillando a los que todavía agitaban brazos y piernas en aquel océano humano. Algunos de los cuerpos seguían vivos, e intentaban crear pirámides humanas para llegar hasta nosotros y echar abajo los inmuebles de acero que con tanto esfuerzo habíamos diseñado.

¡Agua!, gritaban aquellas personas anónimas y marrones, cubiertas de lodo sucio y porquería de toda clase. ¡Agua!, gritaban, ante las muecas de horror de los pitucos y las pitucas, que lloraron y fueron a refugiarse entre los brazos de sus papás. Estos últimos se asomaron a la cornisa, tomaron las piedras aromáticas que reposaban en el fondo de la piscina y comenzaron a tirárselas a las cabezas de esos desposeídos que pretendían usurpar nuestro lugar. ¿Qué podíamos hacer por ellos después de todo? Ellos habían provocado su propia miseria. ¡Aquí no hay nada para ustedes!, gritó un señor insultándoles. ¡Quédense ahí o márchense!, gritaba una señora escupiéndoles. Cuando el mar de cuerpos se acercó al borde del tejado, todos tuvimos que dejar la diversión por un rato para colaborar, propinándoles puntapiés, tirando muebles de diseño encima de ellos. El huaico de cuerpos humanos no se detenía, y seguía creciendo como una mandíbula, con hileras de cráneos en vez de dientes, escupiendo el fuego de la selva y de la sierra y del más profundo de los pozos, en el huaico unidos, por el huaico hermanados. Arremetía el huaico en furiosas oleadas contra nuestros muros y tejados, ahora minúsculos e inofensivos, echando bilis, imposible de ignorar, cargado de facturas, de reproches injustos y planes irrealizables. Pronto estarían sobre nosotros, y lo único que podíamos hacer era seguir dándoles patadas, confiando en que comprendiesen que este tejado era nuestro, que nuestro era el barrio, y suyos la muerte, la miseria y el huaico que con tanto afán habían construido a nuestras espaldas.

Tras un esfuerzo imparable, consiguieron entrar y empezaron a arrasar con todo. Los pitucos huyeron, algunos fueron devorados. Yo conseguí encaramarme a lo alto del mismo tanque de agua del que se había matado el otro vecino del edificio, aquel señor que solo quería asegurarse de tener suficiente agua para sobrevivir una semana más. Desde allí observé el hermoso amanecer de la ciudad, de un intenso naranja de contaminación. Olía a mar, a un mar tan intenso que parecía que la sal oceánica se me hubiera metido hasta en los pulmones. Recordé entonces que este era el único distrito de Lima en el que siempre brillaba el sol. Me encendí un Philip Morris. Abajo continuaban los mugidos incesantes del huaico. Algunas cabezas casi llegaban ya a la altura de mis zapatos. Pude ver la cabeza de un cholo atascado entre otros cuerpos. Apenas se podía mover, completamente aprisionado por los hombros de sus compañeros, pero su mirada era reveladora y de lo más vocálica. Sus ojos rojos me señalaban el odio con el que se había criado, el odio que le conducía inexorablemente a querer matarme, el odio terrorista de que se nutrían y por el que vivían todos ellos en ese huaico de perdedores al que querían arrastrarme para quitarme y repartirse mi tanque de agua. Le tiré al cholo un sol en la cabeza, confiando en que aquello lo callara, pero no lo hizo, sino que siguió rugiendo, debatiéndose para desatascar un brazo con el que ahorcarme, el muy desagradecido. Dejé caer mi cigarrillo sobre su mugrienta calva, y lo apagué restregando mi talón encima con ahínco. Esta gente ya ni lo dejaban a uno fumar tranquilo.