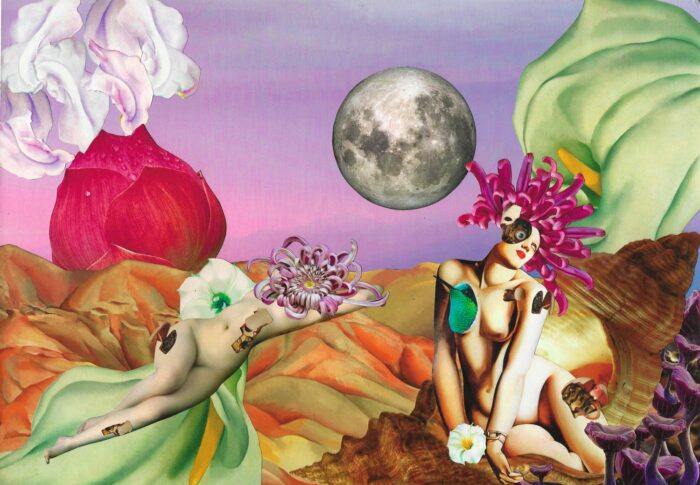

Collage de @senioraserpiente

Hadas, juguetes y cyborgs: “Fairy Paradise” de CocoRosie

Hace trece años, la página de la estación de radio norteamericana KEXP subió a Youtube un video en el que el grupo franco-estadounidense CocoRosie aparece interpretando, en sus estudios, una versión en vivo de su canción “Fairy Paradise”. Quizás lo primero que valga la pena decir al respecto es que la versión involucra una voz de indie-pop, una voz de ópera, un arpa, un clarinete, un puñado de platillos, cascabeles y otros elementos análogos de percusión, un teclado, un sintetizador, una caja digital de percusiones, un juego infantil que emula sonidos de animales de granja y un beatboxer. Lo primero que me interesa comentar al respecto es que el beatbox es, en general, bastante malo. Quizás, antes que llamarle malo, debería decir que me resulta sumamente incómodo.

Sin embargo, en este entramado de elementos forzosos se esconden varios asuntos importantes sobre el arte, lo posthumano y el juego. El video ofrece más preguntas que respuestas y estas preguntas se pueden hacer inabarcables para un análisis a nivel formal o político. Tan solo la puesta en escena dentro del estudio, la disposición de los instrumentos y la secuencia gestual de movimientos corporales, las tomas y cortes de cámara, suponen quizás más de lo que podría llegar a abarcar. Por hoy, me interesa apenas apuntar algunas ideas respecto del uso de los instrumentos.

Lo que CocoRosie, hace trece años, tocó: lo humano y la máquina

El video abre con una escueta presentación a cargo de Cheryl Waters, anfitriona de la radio, seguida de un aplauso colectivo emulado por algún juguete infantil. Luego de un breve silencio, un clarinete emite algunas notas ligadas mientras se acerca y aleja del micrófono, antes de que el arpa y el teclado comiencen a repetir el motivo principal por sobre el cual aparece la primera voz. Quizás hubiese sido mejor comenzar aclarando que CocoRosie es un grupo liderado por dos hermanas franco-estadounidenses que, de forma complementariamente disímil, cantan. La voz impostada de Bianca, cercana a los últimos años ingleses del pop, es exageradamente afectada y a ratos susurrada, felina y cambiante. La voz de Sierra suele catalogarse como soprano lírica y, en este video particular, no articula palabras, sino que compone algo como un colchón sobrenatural y armónico de sonido. La falta de concordancia de estilo y tono entre las dos voces es apenas la antesala del caos que supone la combinación de arpa, beatboxer y juguetes infantiles. En otras palabras, los elementos de la instrumentalización de “Fairy Paradise” están incómodamente fuera de lugar. Para ponerlo en términos de Agamben, el arpa ha sido profanada y el juguete infantil consagrado en un gesto que funciona, a la vez, como rito y como juego.

Sin embargo, el verdadero punctum de incomodidad surge con la aparición del beatbox, que funciona como contraposición del juguete infantil. La versión de estudio de “Fairy Paradise” compone toda su percusión digitalmente, y se atreve a acompasarla en un ritmo diferente al de la voz principal, generando una desarticulación temporal que casi parece más acorde a la canción. La versión en vivo de KEXP combina la percusión análoga con una caja de percusión digital y la capacidad vocal de un humano. El beatbox es, en su simplificación máxima, la imitación humana de una caja digital de percusión, que a su vez es la imitación cableada de una batería. El beatboxer, invitado ajeno a la banda, cumple con la función de simular imperfectamente un elemento que CocoRosie, tanto en ese estudio como en todos sus álbumes, tiene cubierto. Este gesto, tan obsceno como redundante, se contrapone al juguete infantil, la imitación proto-digital de animales de granja, de sonidos orgánicos. Ambos son, a la vez, funcionamientos prostéticos entre máquinas y humanos.

Me recuerda el anhelo de Rosi Braidotti: “se imagina aquella que yo definiría como una interconexión transversal entre actores humanos y no-humanos” (49). Más aún, encarna la fantasía máxima de Donna Haraway en el Manifiesto Cyborg, un híbrido imposible de catalogar entre organismo y máquina. Quimeras, construcciones no orgánicas en donde las partes de un individuo resultan imposibles de distinguir de las partes de otro individuo. Lo más esperanzador del cyborg en CocoRosie es que ocupa un papel un poco incómodo y divertido en medio del paraíso de las hadas, una fantasía en donde la industria se nos presenta en escombros, ruinas brotadas de manchones verdes y hongos.

Ahora bien, ¿qué esperanza o conflicto, respecto de nuestro tiempo, pueden ofrecer los cyborgs de CocoRosie? Quizás el punto más interesante surge en la medida que se deshacen las líneas divisorias entre lo profano y lo sagrado. El quiebre está, ante todo, en la línea que pretendía dividir la máquina del juguete y, con ello, la producción del ocio. La utilización improductiva de la máquina, a través del acto profanador del juego, pone en crisis la compleja complicidad que el capitalismo ha querido hacer crecer entre tecnología y trabajo. El juguete consagrado en instrumento musical, así como el sujeto devenido cyborg de percusión, porque nos resultan tan innecesarios como creativos, sugieren una pequeña grieta en la ciudad moderna, abren una posibilidad posthumana de articular relaciones.

¿Qué estaba haciendo CocoRosie, hace casi once años, con aquellas máquinas? Más que cualquier otra cosa, las estaba tocando. Igualmente, las estaba imitando, remedando, mofando, forzando, exponiendo. La caja digital de percusión responde al tacto, se digita, recibe los golpes de dedos sudorosos y los interpreta de forma rítmica. Al mismo tiempo el teclado interpreta sus dedos de forma armónica. El beatboxer sacude su aparato respiratorio de forma espasmódica y entrecortada, acelerando en la medida que avanza el ritual. La canción termina con la operática segunda voz encarnando todo lo encantado, todo lo de fairy que tiene la canción, a la vez que el beatboxer ejecuta todo lo de máquina descompuesta que la canción puede permitir. La voz se esfuma suavemente hasta desaparecer, dejando al beatbox hundirse en el frente del espacio sonoro hasta que el sonido termina por reventarse o bien estancarse. De cualquier manera, descomponerse.

Todo esto tiene bastante de erótico, tanto en la calma que sigue al clímax rítmico, como en el tocar. La experiencia sensorial de las máquinas es también sensual, acompasa los ritmos de cuerpos orgánicos, mecánicos y digitales. Como diría Margarita Martínez: “en el momento en que el aparato parece reaccionar a lo más íntimo, al tacto, nosotros experimentamos hoy cierta intimidad con él” (96). Esta experiencia de lo erótico tiene que ver con el juego, con lo improductivo y aún con lo ridículo del montaje de máquinas. Tiene que ver con la descomposición antes que con la procreación. Según propone Fisher: “El jungle liberó la libido reprimida en un impulso distópico, soltando y amplificando el placer que surge de anticipar la aniquilación de todas las certezas actuales” (60). A su vez, “Fairy Paradise” parece estar liberando la libido en un impulso que tiene que ver con lo que pueda suceder tras la desarticulación de la maquinaria capitalista. El paraíso de CocoRosie es uno en donde la libido resulta completamente improductiva. Es también un paraíso en donde las máquinas, a medio camino de su descomposición, pueden funcionar como floreros o macetas, acumular musgo y otras cosas manchas color verde.

El problema es que, desde que ese video fue publicado hace trece años, ni las máquinas han dejado de producir ni el mundo ha terminado de acabarse. Luego de la pandemia, el fin del mundo se ha convertido en un tópico realista y las fantasías postapocalípticas como “Fairy Paradise” resultan más nostálgicas que futuristas. Quisiéramos recuperar ese tiempo en donde nos era posible imaginar que esta forma del mundo terminaría y de entre sus jirones crecerían otras formas distintas. Fantasías musicales similares, como Fossora de Björk, han proliferado en los últimos años, insistiendo en una misma afirmación: si el mundo se está pudriendo, querríamos que de su descomposición brotaran otras cosas más pequeñas. Si van a desdibujarse los límites entre lo orgánico y lo artificial, entre lo animal y lo vegetal, quisiéramos que eso fuese una esperanza: profanar a la vez la ciudad de las máquinas y el paraíso de la naturaleza.