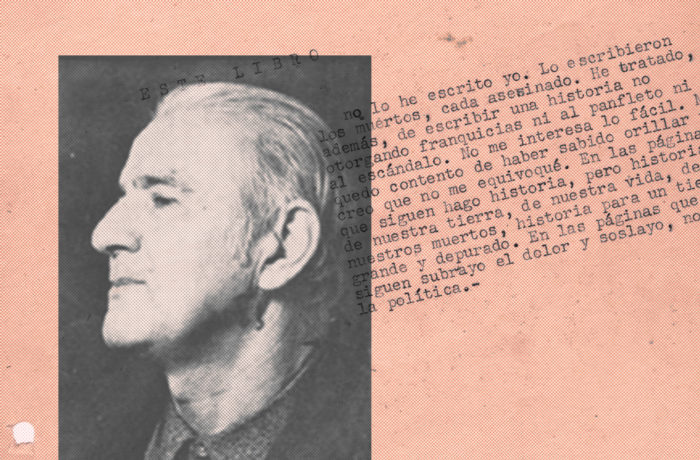

Tinta con Sangre. (Presencia de la muerte en la escritura de Carlos Droguett)

“Yo tengo que propagar esa sangre a través de la tinta o tratar de hacerlo”

CD

1. “Solo la muerte nos hace conocer la vida”.

Por su magnitud y su irrefutable conclusión, el tema de la muerte siempre evocará ideas contradictorias. Las cavilaciones en torno a ella son tan antiguas como la humanidad y han nutrido múltiples discursos artísticos, y la actitud frente a su presencia puede definirse en muchos aspectos como una conducta de evasión y hasta de rechazo tragicómico: es Paul Léautaud declarándole a un amigo que él quería tenderse sobre la tumba de su difunta amada para “pensar en lo que ocurre allá abajo”; o es Baudelaire cantándole a la descomposición de un cadáver: “Entonces, oh mi bella, diles a los gusanos que han de comerte a besos”; o es el pintor James Ensor, quien proyecta su destino y se representa como un esqueleto vestido, pintando (“Pintor esqueletizado en su taller”).

En su libro La muerte ha cambiado, Alfred Fabre-Luce afirma que “en líneas generales el público, cuando se le habla de la muerte, espera dos cosas: 1) escapar del tedio mediante una impresión fuerte; 2) que se lo vuelva a instalar en seguida en su sillón tranquilizador mediante un consuelo final. Hay un contacto tácito entre el escritor y la sociedad: ‘Cuento contigo –le dice esta– para que me proporciones la manera de utilizar, olvidar, retardar, encubrir o trascender la muerte. Para eso te he contratado. Y si no cumples tu función, serás despedido’ (es decir, no se te leerá más)”.

En la escritura de Carlos Droguett ese gélido argumento parece siempre renovarse. En cada una de sus novelas reaviva esa circunstancia para retratar muertes olvidadas, ignoradas, indaga en el devenir de esas existencias y en el vacío y la incertidumbre que convergen en la pregunta sobre ese otro estado. Como una forma de respuesta donde el narrador se ubica junto al lector: no sabe todo y padece los acontecimientos, siente esa tragedia ajena como propia y se pregunta por el desgraciado. En su narrar, lo importante no son solo los hechos, sino el efecto de esos hechos; narrar será, ante todo, construir el efecto que los acontecimientos producen. Su escritura es una secuela de un hecho sangriento: “El trabajo de escritor es una bola de nieve, un movimiento perpetuum, no tengo tiempo de detenerme. Me detendré una sola vez, la última. Pero hay un hecho solo, una circunstancia fatal en todo sentido, un acontecimiento que decidió el rumbo de mi vida de ensuciador de papeles. Fue la matanza del Seguro Obrero”, dirá el mismo Droguett en una entrevista.

Con ese acontecimiento como detonador de una poética de la sangre, Droguett aborda la muerte como una realidad inmersa pero oculta en nuestra literatura, la historia del triste río de sangre que corre sin detenerse por el relato nacional hasta nuestros días. Indaga en una dialéctica de la vida y su incertidumbre, pero su desasosiego no es sólo por la muerte individual, de una historia y un cuerpo –de quebrantos y también de humildes alegrías–, sino que alcanza la muerte colectiva, que pierde su particularidad por ser algo irreductible: se muere de varias formas, inesperadas, inoportunas, pero es siempre la misma y unívoca muerte. Una presencia permanente, como un hecho elemental o como el retorno al punto de origen; así sus personajes “viven” y ejecutan los pretextos que permitan y sostengan esa existencia, la que a la vez opera como una advertencia perpetua sobre el valor de la vida. Estructura sus novelas en la tensión del paréntesis entre el origen y el deceso, el loop eterno del ciclo vital: origen-destino-muerte.

No oblitera el miedo –y la atracción– hacia ese martirio, y recorre, piadoso, algunos de los caminos que convergen en ella: injusticia, crueldad, enajenación y miseria. Escribe siguiendo una oscilación: continuidad e interrupción, interior y exterior, narrador y personaje. Despliega una lógica del relato que le otorga a su entramado una vitalidad única. Para Droguett hablar de la muerte es hablar de la vida.

Así, la muerte, más que un acto meramente biológico, es un trance absolutamente personal. Para Droguett, “solo vemos cómo es la vida cuando alguien querido se nos muere. Esto quiere decir que solo la muerte nos hace conocer la vida”, y desde esa zona difusa, desde esa experiencia íntima, elaboró una praxis literaria como un acto de vida. Quizá de ahí parte su preocupación por la muerte, la que luego se transforma en obsesión, pues al comprender que toda acción humana se encamina inevitablemente hacia la muerte quiso, como en el poema de Lihn, “robarle unos cuantos secretos”, mantener “ese equilibrio inestable de la tinta y la sangre”.

2. “Sacando el cuerpo de la vida”

Droguett expresa el rol fatal de la muerte y cómo toda vida sucumbe a su poder. Reconoce que sus métodos de destrucción masiva pueden variar; sin embargo, cree que su esencia no cambia. En una entrevista de 1977, declaraba su propósito: “escribir sobre la muerte es como un medio, a mí se me ocurre, de neutralizarla”. Alimentando esos “restos dispersos” de los que hablaba Canetti quizá como una réplica a esa misma demanda, en la que el escritor búlgaro anotaba: “Demasiado poco se ha pensado sobre lo que realmente queda vivo de los muertos, disperso en los demás; y no se ha inventado ningún método para alimentar esos restos dispersos y mantenerlos con vida el mayor tiempo posible”.

Parece llenar ese vacío o trascender la muerte a través de la escritura, dejándola que se derrame en todas sus ficciones. Así, la muerte se muestra por su propia cuenta, con toda su severidad, y, como una paradoja, logra darle vida con un estilo y una poética ingobernable, vertiginosa, enérgica, como un caballo desbocado: “Mi estilo, que no es convencional, preceptivamente aceptable, anárquico y descoyuntado, estilo sin estilo, estilo afirmado por negación. Un estilo que nace no sólo de las palabras y su distribución y posición en el papel o su disposición en el papel de la memoria para formular una historia real y no inventada, un asesino cobarde, inmisericorde y colectivo, como si no ocurriera en este mundo sino en el otro, en el purgatorio, en el infierno, inserto más en la pesadilla que en el sueño”, dirá Droguett en su última entrevista, publicada de manera póstuma por el semanario Punto Final en septiembre de 1996[1], casi dos meses después de su accidentada muerte ocurrida en julio de ese mismo año, a los ochenta y tres años de edad, y en la que se extiende y ratifica su vínculo con la escritura: “Alguien dijo, o pretendió decirlo, que yo no hacía literatura sino antiliteratura, que temas tan reales y concretos, el de Salvador Allende, por ejemplo, o el de 60 estudiantes, muchachos de profesión estudiantes, que temas tan brutales e inmediatos como esos, políticamente y socialmente tan bárbaros, tan bestiales, tan inmundos, tan cínicos, yo los envolvía y ofrecía en una nebulosa intemporal y onírica, más adecuada para temas y argumentos de plena imaginación. Yo escribo así y no de otro modo, tal vez conozco el por qué, no el cómo. Mi estilo no es del montón, aunque sea un estilo amontonado, pero contrariamente a lo que pudiera sospecharse o dictaminarse por los popes y sacerdotes de la soberana y auroral claridad, no es estilo buscado por mí, nada más que encontrado”.

Droguett convierte su insistencia en la muerte en un elemento omnipresente, como una sombra al acecho. Obstinación que llega a mitificar, como un ángel apocalíptico, irrevocablemente fatal. Su signo es la sangre que cobra un valor múltiple: literariamente, es algo visible que provoca una impresión concluyente, que marca para siempre. Simbólicamente, encierra la relación dialéctica de esas dos caras de la moneda (vida–muerte), un flujo oscuro hasta la expiración total; la que, además, incita a pensar no sólo en la víctima sino también en quién la infringe para derramar la sangre.

En sus novelas la muerte no se trivializa en el anuario de la crónica roja, sino que cada muerte cobra sentido como un hecho trascendente y metafísico; tribulación que habita no sólo en su ficción, en su Ensayo sobre la alegría declara: “Pienso que la muerte no es sino el quedarse dormida el alma, porque aquí, en la vida, en las noches de la vida, sólo el cuerpo duerme, descansa, el alma no, ella está despierta, vigilante y su despertar, su vigilia, los hombres lo llaman sueños (y son raros, misteriosos porque en ellos vive solamente su vida suelta, desprendida el alma loca en el interior). La muerte es el quedarse dormida el alma, soñando con los ojos suyos cerrados y no con los ojos del cuerpo, la muerte es el primer sueño del alma (por eso es que los muertos no sueñan)”.

Pero también está el cuerpo, materia que absorbe, padece y desaparece. En su ensayo El sentido de la muerte, anota: “En este sentido vivo, la muerte es mucho más valerosa, la muerte no es más que un proceso para ir sacando el cuerpo de la vida del hombre, tirándolo por la cabeza del mundo, como camisón interminable, para dejar desnuda el alma, libre y puro el hombre desvestido. Qué mundo de hombres superiores constituyen los millones de cuerpos sepultados donde quiera que ellos congreguen sus espíritus para considerar”.

3. “Un lecho más duradero y más sonoro”

Droguett no inventa muertes, recoge, recopila y testimonia para ficcionar otras reales. Elabora un relato de profunda compasión, especialmente por esas muertes que considera inútiles, como si cada una fuera suya, un duelo propio, cercano. Se identifica con esa sangre derramada que subraya el enunciado del dolor humano. En la introducción de su primer libro (1940), la crónica Los asesinados del Seguro Obrero, describe su propósito específico como una alegoría o un manifiesto: “Esto no es un libro, no es un relato, un pedazo de imaginación, es la sangre vertida entonces que entrego ahora, sin cambiarle nada; sin agregarle ninguna agua, la echo a correr por un lecho más duradero y más sonoro. Mi tarea no fue otra, no es ahora otra que esta, publicar una sangre, cierta sangre derramada, corrida por acto administrativo, del papel, del juzgado”.

Su literatura reniega de los artilugios de la pura fantasía. Opta por reelaborar un hecho determinado –sin extirpar lo grotesco y lo severo de ese trance– en una escritura que va documentando el martirologio de un pobre territorio erigido sobre cadáveres. “Con rabia roja la escribí”, dice Droguett en ese primer libro, que pronto enlaza su itinerario de cronista de la sangre con la novela documental, el relato collage, polifonía y racconto, recorte de crónica roja, una pulsión por querer convertir cada obra suya en un objeto vivo. Como si cada una de las palabras fueran gotas de sangre, líquido tibio y palpitante en el cuerpo del relato, que fluye, un aparato circulatorio que late, lleno de energía. “Con tanto muerto de nosotros algún día encontraremos nuestra vida. La edificaremos con sangre. No tendremos, sino que abrir la historia para hojear la sangre necesaria”, escribe en Los asesinados del Seguro Obrero. Crónica a la que volvería reelaborada en clave de novela amortajada de otros difuntos como es Sesenta Muertos en la escalera (1953), en la que narra esa misma masacre histórica de muerte colectiva como la descomposición de una nación regida por bestias, amenazada por la total disolución. Asume el papel del que registra y resguarda la memoria de la tribu con “una lucidez también contaminada, también afiebrada, también enloquecida, para captar la vida, toda la vida, esta vida que nos rodea, de la cual formamos parte, que mata y marca y pulveriza, pero que también nos está entregando todas sus posibilidades para que, si podemos, y debemos poder siempre, –si no, no vale, si no, no valemos–, expresemos todo lo nuestro, lo nuestro y lo de otros”, escribió en su texto de 1968, Materiales de construcción.

Para Droguett, en su tormento están esas muertes causadas por la soledad, la soberbia del poder, el amor o el certificado de procedencia social. La muerte como el martirio mayor que punza la razón humana, que da cuenta de la fragilidad y el devenir efímero de la vida. “Eso es la muerte, una clase de territorio donde crecen bosques horizontales. Silenciosos bosques donde jamás un pájaro, nunca unas brisas agitaron los ramajes altos… Nada más que pájaros de tierra que la gente llama paletadas, nada más que nerviosas avecitas peladas que los locos llaman ratones pueblan este inmenso bosque”, anotará en Sesenta muertos en la escalera.

4. “Ni un escueto expediente ni un itinerario biográfico”

En su novela Todas esas muertes (1971), Droguett propone una visión sobre la muerte metafísica. Evoca una necrología de mensajes múltiples y desgarradores; representa la búsqueda por comprender esa difusa línea divisoria entre vida y muerte, develando su parentesco. El asesino-personaje (el francés radicado en Chile, Emile Dubois) edifica su propia imagen en una especie de diálogo interno que se interrumpe con conversaciones y evocaciones. No son los detalles externos de la vida del personaje ni la conmoción que causan sus crímenes lo que interesa, sino la conciencia del protagonista, que reparte la muerte como un acto consciente y voluntario, sin la arbitrariedad del accidente, como si cumpliera un mandato para deshacerse de la desesperación que lo acecha, pero que, a la vez, opera con plena conciencia en labrar una fama de sangre. “No vivo de esto, vivo para esto”, dice Dubois, pues lo suyo es un arte, y se compara con Miguel Ángel o Rembrandt.

Un asesino redentor que recurre a la muerte como un hecho purificador con el que se impone –a la fuerza– a un mundo mal constituido, mientras su tráfico interno se desdobla hasta diluirse con la interferencia del narrador omnisciente que filtra lo narrado como si fuera su propia cavilación. El mismo que desmiente en las primeras páginas del libro que todo eso sea únicamente una biografía novelada: “Su personalidad multifacética muestra una saturación de elementos, acciones y pensamientos fascinante. No queda agotada en las páginas que siguen, que no son inmóviles ni completas, que no son un escueto expediente procesal ni un ajustado itinerario biográfico sino un primer intento de novelar una vida excepcional”.

Ya desde sus primeros relatos publicados en la prensa, Droguett advierte sobre su herida, sobre el padecimiento de un conmovido por el padecimiento, sacudido por el influjo de la violencia, “un muerto es siempre un pretexto para tanta cosa”, escribió en “Un muerto en el atardecer”, aparecido en el diario La Hora en 1939; y en “Infancia” da cuenta del fugaz y onírico tránsito del existir: “Me da rabia, me da pena saber que somos cosas transitorias dentro de las cuales transcurre el tiempo y la vida, pero quisiera averiguar si ambos son un mismo fluir. Desde que nacemos entre palmadas y sollozos empieza a correr en nuestro interior en una sustancia misteriosa, a resonar algún silencioso fatal objeto, y cuando morimos entonces deja de resonar, de caer eso implacable, pero en alguna parte aun sigue cayendo, manando continuamente y no se sabe en qué parte ni por qué. La vida es un agua que corre desde nosotros hacia nuestro interior, pero sigue corriendo más allá todavía y no sabemos dónde. Encontrar el rumbo de la vida ha de ser averiguar su ser”.

Nunca más se detiene. Sus novelas propagan ese argumento para ahondar en esa misma obsesión que vació en un verbalismo torrencial y desenfrenado –con el mejor aliento de Faulkner o Beckett, la ternura de Knut Hamsun, el tormento de Dostoyevski y la cadencia más desesperada de Arlt–, y que legó una escritura sin tiempo que palpita inquebrantable, que nos interpela, que siempre se renueva, que abre otros sentidos, que conmueve con la elección precisa de las palabras con las que teje frases e imágenes y hechos inquietantes de maltratadas vidas, determinadas o empujadas a un inalterable destino con los que elaboró un lenguaje propio, de tinta con sangre.

[1] Existe en YouTube un video casero registrado el 16 de septiembre de 1995, un año antes de su muerte, en la casa del escritor en Berna, en el que se ve a Droguett frente a su máquina de escribir y le dice a su hijo Marcelo –quien parece sostener la cámara– que trabaja “en un resumen de su vida de escribidor”. Luego, lee la respuesta a la primera pregunta del cuestionario enviado por la revista Punto Final:

–Vemos que usted está vivo. En Chile se rumoreaba que había muerto hace un par de años. –“Lo dijo un diario”, agrega Droguett alzando el índice–, y responde: “No me extraña demasiado lo que me cuenta. Sí, al parecer sigo, a pesar de todo y a pesar de algunos, también a pesar de mí mismo. Hace unos cuantos minutos metafísicos, a raíz del otorgamiento del premio Nacional de Literatura, declaré a la prensa que había llegado el momento de declararme vivo, o más sutilmente, de certificar que acababa de nacer”. Ahí está su anciana imagen y su voz reprendedora leyendo su propia escritura, que abre un abismo entre la vida y la obra, entre los días de Droguett, que fueron efímeros, y su obra, que es indeleble.