Foto: @pauloslachevsky

Aguijón de época: «No soy tan moderna. Extractos de entrevistas» (2021) Elvira Hernández

Apenas días después de haber recibido el Premio Nacional de Literatura de Chile, Elvira Hernández (Lebu, 1951) vino a México para participar en el VIII Encuentro Internacional de Poesía Contemporánea, a la memoria de Carmen Bereguer (1942-2024); evento organizado por el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, donde, ni lento ni perezoso, la conocí y aprovechando el descanso entre presentaciones, me acerqué a la maestra algo nervioso, con la esperanza de que me (rea)firmara este pequeño auto retrato, editado por Alquimia Ediciones.

Días después y con los recuerdos de sus intervenciones aún frescos, comencé a leer este libro, el cual me ha dejado la impresión de ser algo más que una recopilación de entrevistas. Con los esfuerzos de Felipe Reyes, Natacha Oyarzún y Nicolás Sagredo, más bien se trata de la curaduría de toda una vida con énfasis en la singular voz de Elvira. De tono calmado y suave, pero contundente y firme a la vez, igual que sus ideales. Una suma que da una nueva vuelta de tuerca a aquella frase de Thomas Mann: “Todo es política”, que retomaría Carol Hanisch en “Lo personal es político.” A mi parecer, los trabajos de Elvira Hernández abonan la discusión e invierten los papeles, demostrando que también lo político, es poético.

La mayoría de naciones democráticas, tienen como objetivo diseñar y gestionar políticas públicas que satisfagan, en medida de lo posible, las necesidades seculares de cada estrato social que la conforman. Hecho puntual y contradictorio, porque, ¿cómo darían atención a la gente, cuando los servidores públicos parecen cada vez más distantes? Ausencia que un tercero puede cubrir, siempre y cuando haga las de testigo material, partícipe y crítico. Entre los candidatos al puesto está el arte, sobre todo la literatura.

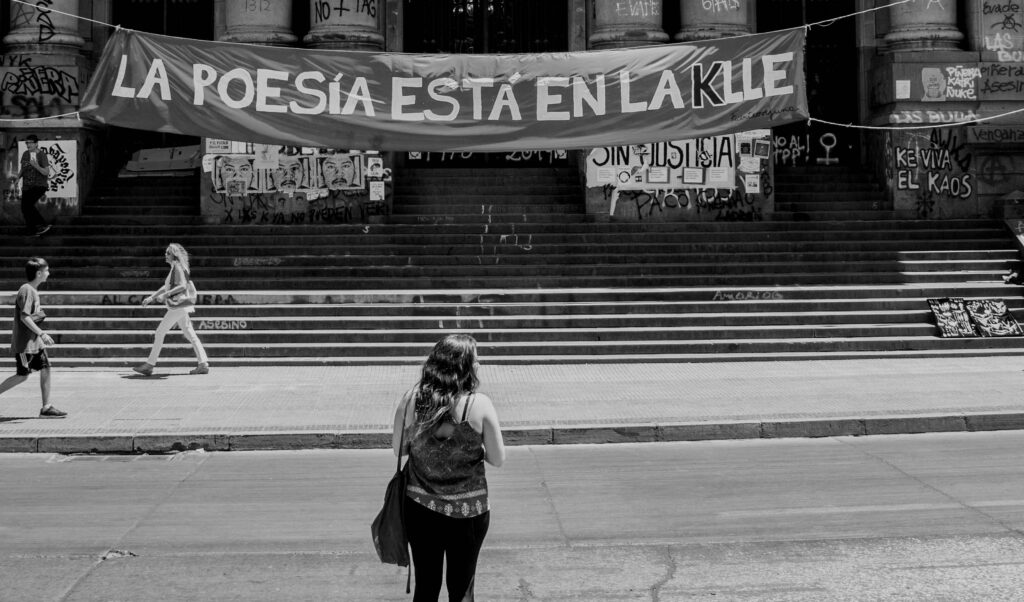

Mi intención no es contradecir a Elvira sobre que “[…] el poeta no puede ser parte del sistema.” (Hernández, 2023, 7), debido a que la poesía (al menos suya y la que prefiere): “Se mueve desde rincones insignificantes que son observatorios de primera magnitud de la vida.” (Ídem.) No obstante, es por esas mismas razones y azares del destino, que la poesía no puede ser contenida entre cuatro paredes y un techo. Al contrario, es un espacio público donde el poeta convoca al público, manteniendo su atención a fin de “[…] gastar sus propios fantasmas” (Ibid., p. 9) mediante “[…] las palabras adecuadas, que permitan construir ciertos decires y ciertas imágenes con las cuales podamos entrar en diálogo.” (Ídem.)

Los poetas atienden sus necesidades, que también armonizan con las de la ciudadanía. Charla con ellos, les presta su voz y juntos configuran una idea en común sobre el estado de las cosas. Sobre cómo hemos llegado hasta aquí, cómo somos y cómo podríamos llegar a ser, eventualmente. Designio místico que reclama tanto atención como humildad, porque no solo se “[…] tiene que probar si efectivamente lo que ha escrito vale la pena que le quite el tiempo al lector.” (Ibid., p. 20) También se resiste al riesgo latente “[…] de volverse retórica y que ese oficio se haga sinónimo de facilidad”. (Ídem.)

Los poetas caminan elocuentemente. Flotan apenas unos milímetros sobre el suelo, atentos a los cambios de la brisa, porque todo puede cambiar de un momento a otro, incluso las palabras. Hecho que Elvira testifica sobre cómo fue vivir 17 años de dictadura militar en Chile, bajo el temor de las detenciones, la censura y las desapariciones. Contexto que redefinió justamente para ella, incluso el renombrarse a sí misma como Elvira Hernández. Un nombre para recordar que la poesía no se trata de voluntarismo, más bien atendieron el llamado vocacional que comienza con el autorretrato frente al espejo, preguntándose a sí mismo sobre, ¿quiénes son los que buscan decir lo silenciado?, ¿quiénes buscan horrorizar lo suficiente al mundo para que mire más allá?, ¿quiénes nos aseguran que el terror ha sido real? El silencio en medio puede ser más resolutivo de lo que se piensa.

A pesar de su individualidad al momento de crear, los poetas no tienen intenciones de regir, ni dirigir. Su tarea es solo hacer palpable aquello que se percibe, aunque ello jamás alcance a entrar en los diccionarios. La indignación de las masas no deja de ser zumbido hasta que se le ponen palabras, porque eso es lo que han hecho durante siglos, como menciona Elvira: “La poesía es nuestro mayor patrimonio. Pienso que tengo que permanecer en esa trinchera y seguir escribiendo con la misma energía de antes.” (Ibid., p. 32) En ese sentido, ¿cómo se llega al presídium?, ¿hay que hacer una suerte de campaña?

En resumen, no es otra cosa más que escribir y editar, sobre todo, como mencionó Elvira: para probar si lo escrito vale la pena y esto vuelve a comenzar por uno mismo, porque también uno es lector y el tiempo que le dedique debe tener una razón válida (muy a lo Pascal) en el corazón. El resto, solo es tocar puertas. No obstante, hay excepciones, como La bandera de Chile (1991), que probó cómo el valor de ciertas obras hace innecesario buscarles un lugar, porque la misma sociedad se los otorgará, ya sea en fotocopias, sobre las paredes en la calle o convirtiéndolas en el estandarte de una política pública. Debido a que las palabras de los poetas, para Elvira “[…] es, no sé, la traducción exacta de un momento, un momento que está más allá del tiempo.” (Ibid., p. 45)

No obstante, es difícil obviar el hecho de que en también la poesía es una herida abierta. La permanencia de un tema se debe a que todavía no ha encontrado descanso o las políticas necesarias para solventar la mayoría de las situaciones apremiantes. Por ende, seguirá habiendo poesía que susurre al oído hacia dónde hay que voltear, a quiénes sumar, porque ninguna guerra la gana una sola persona. Al contrario, a pesar del característico individualismo y soledad, los poetan llaman a la acción entre líneas: “Hay que volver a transitar por los lugares, a horadar el cemento. Volver a recorre la ciudad, bajar a los subsuelos. Hay que interrogar, porque siempre hay alguien que recuerda.” (Ibid., p. 53) Así como también hacen un llamado a la unión: “Necesitamos más que nunca cercanía social, solidaridad humana que significa poder ver al otro, no anularlo, reprimirlo, botarlo en un saco de basura.” (Ibid., p. 53)

Esto aplica para todas las circunstancias, no exclusivamente a la poesía alrededor de las violencias e injusticias. Más bien, como ha hecho Elvira en cada uno de sus trabajos, se trata de una constante búsqueda de develaciones (Ibid., p. 48), donde cada libro abre una nueva rama al follaje que será la suficiente sombra donde poderse ir a sentar y sentir los pinchazos de sus astillas: reír o llorar sin importar del momento u orden, una sucesión de instantes que siempre están aportando algo hacia el porvenir, un aguijón de época que “[…] busca en el fondo desplazarse por esos lugares y entrar en hondura. Para eso cualquier pretexto es bueno.” (Ibid., págs. 66-67) Razón por la que muchos evitan la poesía, hasta que les alcanza.

A pesar de que fueron apenas un par de horas las que pude escuchar y convivir con Elvira, con este libro de Alquimia Ediciones, tengo bastantes más diálogos pendientes en uno que otro momento, especialmente cuando vuelvan las dudas o el síndrome del impostor. Creo que hay siempre algo que se puede decir, desde un punto muy personal, que eventualmente habrá de encontrar otro muro dónde resonar varias veces hasta eliminarse por sí mismo, devolviéndole el silencio a la última hora antes del amanecer.