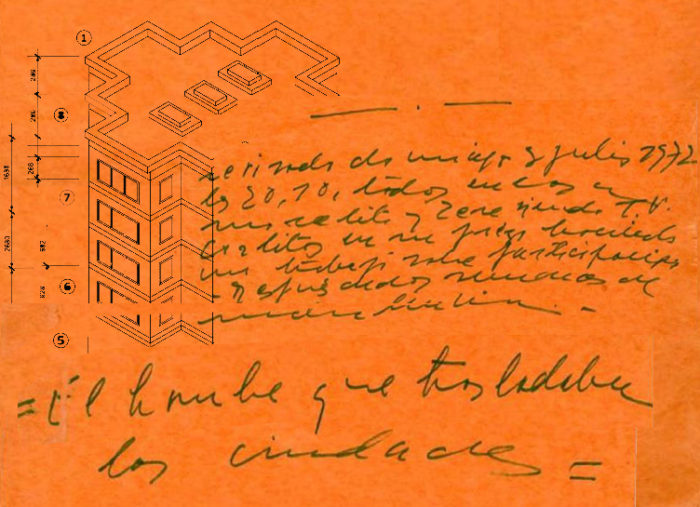

Pagina manuscrita de "El hombre que trasladaba las ciudades" (Intervenida)

Andamio de luz

(para levantar con materiales duraderos un edificio de obra droguettiana encima de la sangre)

¿Cuál es la pregunta que conviene ahora, cómo leer a Droguett, para qué leer su obra o de qué manera conseguir encabalgar la lectura de su prosa ininterrumpible cuando el presente es un puro momento de interrupción?

¿Cabe esa pregunta?

En nuestra gran tradición de retórica narrativa ––esa que es un océano, el incontable bosque antiguo escondido tras la cordillera, desierto que es tan vasto como lo más seco del planeta que se seca, una pampa larga de vocablos, de vocablos impuestos, de impuestos impagos siempre y cuando el cielo sea un techo de palabras inabarcables que se traman y pueden volverse, cuando no haya otra imaginación que el desacuerdo constante de aquellas personas que decidieron habitar acá de forma perversamente literal, una cadena, no así el silencio de tierra breve, el valle estrecho y central, donde esas mismas se han empeñado en confinarnos––, en la gran tradición de retórica narrativa chilena, repito, no cabe de manera fácil el arte de la pregunta, ya que los períodos de lenguaje son largos, endecasílabos si hay que pensarlo en verso para cantar, festín de comas y paréntesis dentro de paréntesis cuando es murmullo y obsesión de la memoria, mente, rumiar en los campos y en sus soledades porque no haiga rayas largas de apertura posibles, solo expresarse en contra de la clausura según una verborrea que no va a terminarse, porque la queja creativa es el único recurso frente a la naturaleza abrumadora, contra la miserable Capitanía General, ante la deuda siempre creciente de la República, del horror franco de la Dictadura cíclica y de la Transición, la Reforma, la Revolución que siempre está que llega y déjenme exponerlo todo sin sus fórmulas que son moneda de todos los días ––a ver, veamos, cómo te lo explico, he dicho––: no es que se trate de chapotear en la conceptualización de un barroco chileno, Chile sin su propio barro y sin su abigarramiento, nada tan fácil como abrir el oído a eso que se ha escuchado siempre, la necesidad de continuar por escrito la conversación que cada pueblo y comunidad iba sosteniendo con sus vecindades y con aquellas personas de un poquito más allá en sus lenguas que eran propias, tan sólidas y consistentes porque nombraban con precisión la localidad y urgencia de lo que dicen cuando de repente fue interrumpida por la llegada de lo que se arroga el carácter de lo universal, de quienes lo explican todo con un sacrificio, con que aceptemos de una vez que todos hablamos español ––ni siquiera castellano ya–– y de repente éramos parte de una sola cultura, nos obligaron a ponernos el nombre de lo que somos ahora nada más y un patronímico para posar una raíz, luego vino la larga sustitución de los sonidos con que se mezclaban sin borde el waino y el epeu con la grafía épica y mística de occidente, la fijación de sus naciones, la impostura traducida por la oración hacia el infinito del diario de sor Úrsula y de la Alférez en nombre de todas las monjas que anotaban, también poemas corónicos como La araucana y El cautiverio feliz, los folletines de realismo de independencia de Rosario Orrego al reverso del arribismo portaliano de Blest Gana, la incombustible Lira Popular como sobrevivencia y envés de los proyectos de narración alternativa para una elite que no fuera autoritaria en los novelones Alborada del grupo Iris y Umbral (La puerta) del grupo Emar, la poesía mistraliana que no termina, la poesía telúrica que no termina, la poesía creacionista que no termina, la toma de conciencia del Curso de oratoria chilena de d’Halmar, la novelística de la ambigüedad de Brunet, la tetralogía anarquista de Manuel Rojas, la trilogía normalista de Sepúlveda Leyton, El obsceno pájaro de la noche con El lugar sin límites y su explotación en la narrativa abierta de Wacquez y en la narrativa cerrada de Bolaño, la avanzada lírica hacia la narrativa social en Diamela Eltit, en Antonio Gil y en Mónica Ramón Ríos se abre a sus colegas que seguimos ahora mismo ese movimiento, el volumen de crónica popular en mil capítulos va de la Lira a Lemebel y sigue su rumbo a innúmeros caminos locuaces más que van erosionando la contención de la lengua medida esa que exige el formato de los caracteres numerados, de los posteos, de los códigos y constituciones y artículos de prensa, para ofrecernos, a quienes buscamos y buscamos en el surco de la escritura una posibilidad de habitar otras naciones que nos incluyan: no es uno solo el surco del arado ––la productividad de lo que hacemos en lo que decimos–– sino centenares las rajaduras que recorren por debajo eso que está a punto, siempre a punto de caer y abrirse en esta farsa de ciudad letrada que nos han montado encima como a una yunta multitudinaria de bueyes, o por debajo como a vacas de ordeña, o alrededor y arriba y abajo como a una piara y a un rebaño mansitos a punta de trabajo ciego. Pues bien, una de las puntas que salen por los túneles de esta larga tradición clandestina, riquísima, imposible de hablar en su totalidad es la multitud de páginas de la obra novelística de Carlos Droguett.

Y yo no puedo dejar de referirme aquí a una novela suya tardía, El hombre que trasladaba las ciudades (Barcelona: Noguer, 1973), voz plural brumosa inoculada como el veneno que mejor se diluye en un sistema circulatorio que funcionaba, el centro mismo de la por entonces omnipotente industria editorial española. ¿Cabe entonces preguntarse aquí, mediante un largo período donde se perderá el signo cuestionatorio, sobre la eficacia de un ataque desde el más profundo silencio ––¿es eso la literatura todavía?–– al centro mismo del ruido, como lo fue la publicación en las Españas de medio millar de páginas que revisan su conquista de América a través de una ininterrumpible retórica meridional para denunciar su homosocialidad sangrienta, su represión sexocorporal, la homogeneidad de tantos militares ultrarreligiosos, enloquecidos, explotadores, asesinos y violadores de indígenas que engendraron a toda esa cultura latinoamericana que sigue dominada ahí en cada momento, en cada lugar, en cada período de la oración austera donde no nos hemos terminado todavía de emancipar?

Quisiera ser claro ahora: El hombre que trasladaba las ciudades aplica la pulida retórica droguettiana de la verba interior de fin de mundo al momento cúlmine en que Juan Núñez de Prado, primer invasor europeo a la actual región de Tucumán, decide tomar la decisión febril de trasladar dos veces la totalidad del caserío que hubo fundado bajo el nombre hispano de El Barco en tierras por entonces calchaquíes a otros emplazamientos, y así evitar que otros mercenarios de la empresa militar castiza le arrebataran lo que consideraba su “ciudad”. Droguett, maestro de la locuela, digo del momento en que una irrevocable herida mental supura no desintegración física ––no demencia––, sino lenguaje ––entendimiento integral del propio lugar en el mundo según la forma de una verborrea––, que en libros anteriores hubo aplicado a la revelación horrenda del muchacho revolucionario de la oligarquía ante la represión asesina por parte de su propia clase (Sesenta muertos en la escalera), del niño famélico ante el asalto del sistema de socialización clasista urbano a su propio cuerpo (Patas de perro) o del campesino que se resiste a todo tipo de discurso que no sea su necesidad y su pulsión ante el abrumador monopolio de la violencia por parte del Estado-Nación (Eloy), junto a otros ejemplos sobrecogedores de sus novelas anteriores y posteriores, entre los cuales quisiera destacar la revelación también cruel ––por impracticable, porque derrumba mi optimismo en su propia lógica–– de que una revolución antipinochetista verdadera no será posible sin el exterminio completo de esa manera de vivir cediendo que llamamos Chile (Matar a los viejos). El hombre que trasladaba las ciudades, sin embargo, es una pieza anómala dentro del enorme edificio a veces vacío, a veces atiborrado que es la obra de Droguett, por el solo hecho de que ofrece explícitamente, mezclado entre la usual supuración de su lenguaje inagotable, un programa propositivo, unos materiales de construcción sí perdurables y acaso vitales cuando se proyectan al futuro y brillan no como el oro, sino como los ojos que lo ven todo nuevo en la opacidad de la sangre vieja.

Sirva el primer relumbre de la dedicatoria: “A Ernesto Che Guevara, que está creciendo”. La fecha en que Droguett puso el punto final de esta novela es 1969: dos años después del fusilamiento del Che en el trópico boliviano. Entre las frases del prólogo al libro, ahí donde Droguett dice hablar por sí mismo en primera persona, sírvase también: “Me gusta lo incompleto por bello, es decir, por incompleto. […] En la ciudad, cualquier ciudad […] verás, si te asomas, esas piedras patinadas vagamente por la descolorida sangre”. ¿Qué es lo que quedó incompleto con el asesinato del guerrillero que buscaba la revolución comunista para toda la América Latina, qué es lo que crece con su muerte más allá del dato histórico obvio y trágico de que ese proyecto de emancipación popular, en vez de crecer, fue mutilado por el capitalismo dependiente y militar de los años setenta? ¿Por qué, digo yo, ante los flujos de las voces y ya no de los fluidos ––de la sangre, de los organismos que fueron abiertos de manera arbitraria y dejados ahí, brillantes lejos de su conjunto, digo yo antes de que se me pierda el signo cuestionatorio: por qué querer escribir una novela sobre la belleza de esas piedras sacrificiales que ahora están en todos lados de nuestra América como recordatorios explícitos y amenaza constante, directa de sus perpetradores, y tal vez ––dependerá de quienes seguimos los surcos de la creación a través de sus túneles innumerables––, sólo tal vez testigos y obras artísticas involuntariamente definitivas sobre el problema del despojo humano, para pasar al tiro a hacer hablar a quienes con sus actos, con su permanente falta de compasión siguen pintando de sangre esas superficies imperecederas para no dejar que se oiga al suelo mismo, no la enormidad de esa mirada cruel que devuelve la cordillera hacia quienes de tan diminuta y pasajera que es su naturaleza tan poca empatía demuestran hacia donde sea que vayan a moverse, destruyendo mucho a su paso y de paso a sí mismos, por qué ––digo yo–– ocuparse de quien destruye todo, de ese conquistador Juan Nuñez de Prado que quiere construir una poquita cosa que sea y no un nuevo mundo, por qué hacer hablar una vez más a los asesinos?

Pues porque en la prosa ininterrumpible de Droguett cuando el presente es un puro momento de interrupción se integran innumerables planos temporales: la voz del trasladador de ciudades Juan Núñez de Prado es también la de Juan Vásquez, uno de sus capitanes que lo traiciona y presumiblemente lo entrega a Francisco de Aguirre, principal competidor en el negocio de fundar la vida invasora sobre la muerte de las comunidades indígenas locales, y también la de Juan Méndez de Guevara, otro ambiguo mercenario de alto rango que sólo preludia al Che Guevara en su decisión de dejar el proyecto de El Barco para ir a instalar otro negocio suyo ––en lo que es actualmente el Paraguay. Mediante su verba integradora de planos, la novela colonial de Droguett no solo traza de manera compleja, tenue, casi invisible, todas las continuidades que ese momento de genocidio fundacional de las repúblicas americanas sostienen en el presente siempre convulso, siempre parcial, siempre incompleto por la enorme cantidad de vidas ––la totalidad de esas comunidades indígenas masacradas y de esos mercenarios asesinados entre ellos, igual que todas las víctimas políticas de la república oligárquica y todas las personas despojadas, torturadas, ultrajadas, sacrificadas a la empresa acumuladora de crueldad biopolítica durante siglos––, la enorme cantidad de vidas que nos hacen siempre falta para vivir una vida plena. Durante toda la novela el terror que se cierne sobre los habitantes de esa ciudad móvil de El Barco es que por fin lleguen Francisco de Aguirre “y los de Chile” a destruir la quimera de una ciudad letrada fluida, una letra de flujo cambiante, aunque occidental en sus habitaciones, sus leyes, sus ventanas y camas y mesas y sillas, sus convenciones y cabildos y congresos y palacetes. Al final “los de Chile” siempre llegarán y nos pasarán a cuchillo ––si es que la promesa de una ciudad letrada móvil no nos ha atropellado o esclavizado ya en su ímpetu–– o nos meterán a un oscuro calabozo de por vida, a la espera de que llegue por fin el envío real desde el continente viejo, que nos liberará con su idea de justicia.

Justamente es esa la liberación que Droguett sugiere en sus quinientas páginas para el edificio de su obra escrita: más luz, más luz. Sugiere, pide, exige un primer andamio de luz sobre el cual elaborar y no otro su material de construcción: a lo largo de esta antepenúltima novela suya ––preludio de su exilio definitivo y esencial–– la llegada de “los de Chile” amenaza continuamente a cualquier Juan que cruce su voz con la del resto de las voces en torrente de despojamiento, con la enfermedad, con el robo de la creación colectiva ––aun si es sangrienta y si asesina–– para así encontrar una manera distinta de habitar en flujo. “Los de Chile”, siguen diciendo incesantemente quienes fundan Chile, quieren una vida donde solo existan hombres, hombres militares, hombres mercenarios, hombres aquejados de soledad y de escorbuto, de pobreza y de aburrimiento porque todo es una espera. La ciudad que pudo llamarse El Barco pasará a ser Santiago. Sí, también Santiago del Estero. A lo lejos resuenan entonces ríos, pájaros, una naturaleza enorme, carcajadas de niños y niñas, una sociedad matriarcal donde florezca el arte, la dignidad y una literatura cuyo único límite sea la cantidad de luz de sus materiales.

*

BIBLIOGRAFÍA

Alférez, Catalina de Erauso, monja. Historia de la monja alférez. Santiago de Chile:

Noche Unánime, 2018.

Blest Gana, Alberto. Martín Rivas. Santiago: Zig-Zag, 1940.

Bolaño, Roberto. Nocturno de Chile. Barcelona: Anagrama, 2000.

Brunet, Marta. Obra narrativa. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2014.

d’Halmar, Augusto. Curso de oratoria chilena. Santiago: Cruz de Triana, 1949.

Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche. Barcelona: Seix Barral, 1970.

Droguett, Carlos. El hombre que trasladaba las ciudades. Barcelona: Noguer, 1973.

_______________. El hombre que trasladaba las ciudades. Santiago: La Pollera, 2017.

_______________. Eloy. Santiago de Chile: Universitaria, 1967.

_______________. Matar a los viejos. Santiago: Lom, 2001.

_______________. Patas de perro. Santiago de Chile: Zig-Zag, 1965.

_______________. Sesenta muertos en la escalera. Santiago: Nascimento, 1953.

Eltit, Diamela. Tres novelas. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2005.

Emar, Juan. Umbral (La puerta). Santiago: DIBAM, 1996.

Ercilla, Alonso de. La araucana. Madrid: 1569.

Gil, Antonio. Tres pasos en la oscuridad. Santiago: Sangría, 2009.

Huidobro, Vicente. Obra poética. Madrid: ALLCA XX, 2003.

Iris. Alborada. Santiago: Nascimento, 1930-1946.

Lira popular. Poesía popular chilena. Santiago: Quimantú, 1972.

Labbé, Carlos. Locuela. Cáceres: Periférica, 2009.

Lemebel, Pedro. Obra escogida. Talca: Universidad de Talca, 2019.

Mistral, Gabriela. Poesías completas. Madrid: Aguilar, 1958.

Neruda, Pablo. Canto general. Santiago: Imprenta Juárez, 1950.

Núñez de Pineda, Francisco. El cautiverio feliz. Madrid: 1680.

Orrego, Rosario. Obra reunida. Copiapó: Alicanto Azul, 2016.

Ríos, Mónica Ramón. Alias el Rocío. San José: Lanzallamas, 2014.

Rojas, Manuel. Tiempo irremediable. Santiago de Chile: Lom, 2012.

Sepúlveda Leyton, Carlos. Trilogía normalista. Santiago de Chile: Sangría, 2013

Suárez, Úrsula. Relación autobiográfica. Santiago: Biblioteca Nacional, 1984.

Wacquez, Mauricio. Obras completas. Santiago: Tajamar, 2018.