Así que esto es el apocalipsis

Oh, dónde has estado mi hijo de ojos azulados?

¿Oh, donde has estado mi querido muchacho?

He tropezado junto doce montañas neblinosas

He caminado y gateado sobre seis carreteras torcidas

He atravesado siete bosques desolados

He estado perdido frente a una docena de océanos muertos

Me he adentrado diez mil millas en la boca de un cementerio

Y es dura, muy dura, la lluvia que caerá.

—Bob Dylan

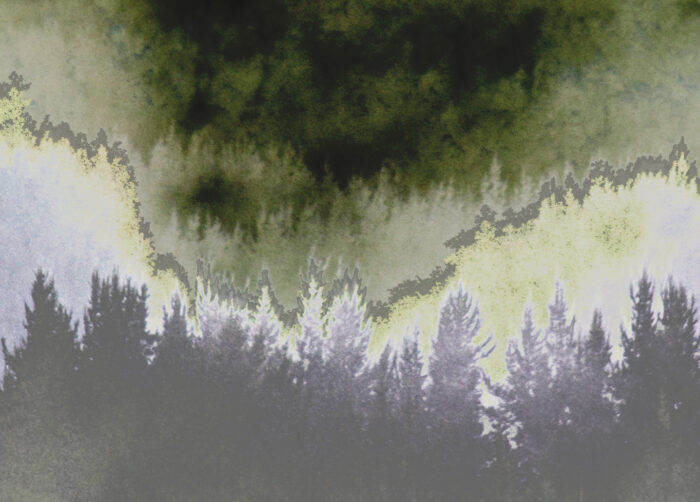

Cuando ocurrieron los grandes incendios forestales del 2017, aquellos en los que el pueblo de Santa Olga fue arrasado por las llamas, yo sentí una desolación inaudita que desde entonces no me he podido quitar. No fui el único, por supuesto, pues todos quienes estuvimos cerca de las zonas de los incendios, y, sobre todo, quienes sufrieron el estar en los mismos lugares que el fuego atravesó a sus anchas, comprendimos que lo que habíamos atestiguado era la señal de una amenaza mayor. Fue una comprensión que no surgió de golpe, sino que se fue construyendo a sí misma mientras soportábamos los días con temperaturas que rozaban a diario los 40 grados, bajo un cielo de un rojo afiebrado que duró semanas, a causa de los numerosos incendios que nos rodeaban y que un día podían mantenernos en vela temiendo que el fuego se acercara demasiado a nuestros barrios, y otro en un estado de ansiedad constante, azuzado por el calor, el humo en el horizonte, las interminables noticias de nuevos focos, e incluso la simple vista de un árbol o de una flor doblándose ante un sol punzante que parecía querer vengar en nosotros el egoísmo del resto de la humanidad. Me acuerdo de que una tarde con una amiga quisimos pasar el calor con unas cervezas en uno de los locales de la plaza Perú y, mientras esperábamos, el cielo comenzó a ser invadido por un humo grisáceo proveniente de los incendios en Florida. De pronto fue como si estuviera a punto de anochecer, aunque eran las cuatro de la tarde. Una pareja, mesas más allá, decidió abandonar el local y luego todos hicimos lo mismo, como si hubiéramos pactado en silencio que, mientras ocurriera lo que estaba ocurriendo, no podíamos estar allí fingiendo que los días eran los mismos de antes. Me acuerdo también de que un amigo me confesó que, si así iban a ser los veranos venideros, él prefería pegarse un tiro. Y el asunto es que los veranos venideros resultaron no ser iguales a ese del 2017, sino que han sido peores.

Toda la gente con la que he conversado estas últimas semanas y que padeció, ya no los terribles incendios del 2017, sino los espantosos de este 2023, ha coincidido conmigo en aquella sensación de desolación sólo que ahora se ha añadido la certeza de haber llegado a un punto en el que estamos totalmente indefensos. Es una certeza que varía en intensidad de acuerdo a las experiencias de cada uno, naturalmente. Mi padre, quien lleva décadas trabajando en brigadas contra incendios forestales, me ha dicho que nunca había visto algo así, que en cierto momento llegaron a pensar que, a menos que arreciara un diluvio que combatiera tragedia con tragedia y media, ningún ser humano iba a ser capaz de detener el fuego. Por su parte, uno de mis mejores amigos, quien pasó un día entero cavando cortafuegos en Santa Juana a los pies de los cerros, junto a cientos de personas que al despuntar el anochecer tuvieron que huir, impotentes, para no morir quemados (horas más tarde uno de sus colegas perdería en el fuego su casa recién construida y su mascota), me ha dicho que aquella noche, y ante la voracidad y caprichos de las llamas, comprendió que, en el fondo, sólo hemos hecho el ridículo. ¿Quiénes hemos hecho el ridículo?, le pregunté yo. La humanidad, dijo él bañado en sudor. Yo no se lo dije, pero sus palabras me recordaron una frase de Nietzsche, quien aseguraba que cuando uno llega al fondo de algo, lo que sea, se le revela que la única salida es echarse a reír.

Pero, la verdad, es que yo no puedo echarme a reír. Este verano vi demasiadas cosas. Vi cientos de kilómetros de tierra devastada por el fuego, en la cual de vez en cuando sobresalía un montón de planchas de zinc apiladas avisando que ahí antes hubo una casa. Vi a cientos de personas desesperadas ondeando banderas chilenas junto a los caminos —señal de que lo habían perdido todo—, y vi carteles, también a un costado de los caminos, en los que se leía: “Familia damnificada a quinientos metros”, con una flecha debajo señalando la dirección, o “Tres casas quemadas. Necesitamos ayuda. A trescientos metros”. Vi a perros agonizantes de quemaduras deambulando por los cerros, vi a la perra de mis vecinos con sus patas en carne viva producto de las heridas que se hizo al caminar, sin saberlo, sobre las cenizas de lo que habían sido unos árboles. Oí el mugido estremecedor de vacas o bueyes —no pude saberlo, no quise saberlo—, que intentaban encontrar una salida entre las llamas. Vi una columna de fuego alzarse por sobre nuestras cabezas, en el antejardín de la casa de mi madre, y luego curvarse hacia nosotros y comenzar a escupir pequeñas bolas de fuego que caían sobre el césped, los árboles, la que había sido la casa de mi abuela, o el gallinero, todo lo cual en no más de dos minutos estaba completamente envuelto en llamas (aún hoy, a casi dos meses de los incendios, las gallinas duermen a la intemperie pues se niegan a entrar al nuevo gallinero). Vi cómo, en cierto momento de la madrugada, estábamos totalmente rodeados por el fuego, que nos había cortado cualquier vía de escape. Yo me dije que no podía ser que, en medio de decenas de bomberos y brigadistas, yo sea el único que se ha dado cuenta, hasta que mi hermano me dijo: estamos rodeados, pero el fuego ya no volverá a pasar por acá pues ya lo consumió todo. Vi, al otro día, las ruinas de las 25 casas que estaban más allá de la casa de mi madre, subiendo la cordillera de Nahuelbuta, alrededor de las cuales se amontonaban familias, niños, ancianos enfermos y mascotas, como si quisieran encontrar la plegaria adecuada para lo que les había ocurrido. Vi a un tío relatar que camino a Santa Juana habían encontrado una camioneta totalmente calcinada, con una familia entera dentro, también calcinada, pues el fuego los había pillado arrancando. Y, por sobre todo, vi, aquella misma noche del gran incendio, cómo el estero que durante décadas había corrido a metros de la casa de mi madre, de súbito se había secado. O el calor del fuego lo ha evaporado, pensé, o más arriba, en los cerros, ha ocurrido algo peor, algo tan antinatural que por ahora prefiero no conocer. Curiosamente, como contrarrestando aquella suerte de negación, entonces se apoderó de mí la certeza que, por decirlo de algún modo, consiguió articular la desazón que se me había incrustado el 2017. Esto, los incendios, las pandemias, los veranos de un calor intolerable, pero también las vidas que hemos intentado sacar adelante en medio de todo aquello, es el apocalipsis. Hemos creído siempre que el apocalipsis iba a ser algo espectacular, que los cielos se abrirían para recibir a algún dios o demonio, o que alguna estrella extraviada nos impactaría de pronto, en medio de una lluvia de luces, y nubes ardiendo y voces de algún otro mundo llamándonos por nuestro nombre. Pero no. El apocalipsis es esto que está ocurriendo ahora mismo mientras intento estas palabras, y es lo que nos querían decir las lágrimas desesperadas de Greta Thunberg, años atrás, cuando —en nombre de todos los niños que vinieron a este mundo sin que nadie se los hubiera consultado—, apuntó a cada humano en un enfadado: “¿Cómo se han atrevido?”. El apocalipsis es el sitio en el cual hoy experimentamos nuestras rutinas y subimos fotos a la red en las que ojalá aparezcamos lo más sonriente posible de tal modo que el resto se convenza de que somos felices, de que somos inmensamente felices. Imposible acá no parafrasear a Baudelaire y declarar que la mayor amenaza del apocalipsis es que nos ha hecho creer que aún no ha llegado. Pero, lo cierto, es que algunas personas ya lo han visto llegar. Las familias que lo perdieron todo este verano lo han visto. Las aves y animales que lo perdieron todo este verano, también lo han visto. Y sin duda lo vio el ex colega de mi padre, que para el 2017 vivía en Santa Olga y que, al comprender que las llamas se le venían encima irremediablemente, se sentó bajo el umbral de la puerta de su casa a beber de una caja de vino, lo último que bebería en vida. Él vio este apocalipsis, así como también lo deben haber visto sus amigos cuando —al otro día, según me ha dicho mi padre— acudieron en su búsqueda y sólo encontraron su cadáver sentado en las ruinas de lo que horas antes había sido su hogar.