La Feria del Libro es aburrida y decadente.

Los más desabridos de los encuentros, los más desolados de los espacios, parecieran trastocarse mágicamente cuando el nombre de la cultura aparece para bañar la banalidad de los trabajos y los días. La cultura circula, circula como Cultura, y de este modo todo pareciera resolverse en el mero hecho de darse en un flujo; flujos que desembocan en un mismo caudal, que corre con naturalidad y de cuyo cauce no pareciera haber razón para sospechar. Así, nadie parece extrañarse de moverse entre cosas que circulan ininterrumpidamente, y de más en más, al contrario, una inédita disponibilidad para dar vueltas corriendo por los parques y subir y bajar en bicicleta por calles cercadas especialmente dispuestas para ello pareciera incluso querer afirmar que no circulamos lo suficiente, que nuestra performatividad tiene que ser siempre mayor y que todo lugar que se nos ofrece tiene que ser transitado a la medida de un tiempo que no deja de estrechar los espacios y que siempre nos lleva la delantera.

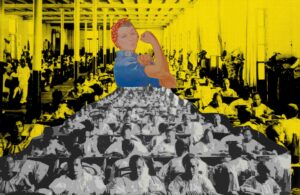

La feria del libro es uno de esos eventos periódicos dotados del encanto de hacer aparecer bajo el más cándido de los nombres el más pérfido de los pasa-tiempos: mirar las mercancías circulando, circular bajo los ademanes de una mercancía. Hay algo en Chile, algo en que las ex cárceles se conviertan en centros culturales, que los centros culturales parezcan malls y los salones culturales, cárceles pagadas. La constancia con la que se delata la no neutralidad de los espacios no permite sino pensar en que no hay documento de cultura que no sea un testimonio de barbarie. Y la violencia de los ritos culturales es cosa de ver. Así, hace casi un mes, se difundía el llamado a comprar nuevamente el título de “país de poetas” leyendo a tono de regimiento la historia de un hombre imaginario cuya sola virtud no imaginaria es el dolor que, porque le hace palpitar el corazón (aunque imaginario), pareciera ser la única impudorosidad en nuestro hiperactivo modo de circulación. A la fiesta del libro, por su parte, nadie ha sido invitado porque tenga ahí su espacio: nada palpita en un encuentro de zombies. Si hay quienes fueron llamados es porque la cultura es un vestido mágico para un mercado como cualquier otro, el pasatiempo lustroso de un tiempo que ya no nos pertenece.

No debo haber caminado más de una hora por el centro de Santiago antes de llegar a la Estación Mapocho, pero mi estado de ánimo era propiciamente bueno y compré mi entrada para FILSA por la boletería que da hacia el Parque de los Reyes, sin hacerme mayores preguntas, como quién acostumbra a este tipo de apremios. Los guardias de la entrada, más parecidos a ex CNI que a recepcionistas de un salón cultural, me inspeccionaron con la mirada, cortaron mi ticket y me dieron la instrucción de amarrar mi mochila, que llevaba colgada al hombro izquierdo, de los dos hombros a la vez. Una vez adentro, por virtud del clima o quién sabe qué otra hechicería, lo que ocurrió fue un golpe de desencantamiento que me arrastró todo a lo largo de los pabellones como a un famélico desnudo en una fiesta de disfraces monstruosos. En efecto, las luces blancas artificiales me encandilaron como si el espacio hubiese estado dispuesto para yo ser interrogado, y la intensidad excesiva del aire acondicionado me quitaba el respiro. Como un drogado en medio de la multitud me desplacé hasta el extremo contrario de la carpa, atravesé el salón del medio y me senté en las escaleras a recuperar el aliento. Me sentía débil y un poco avergonzado. Al frente mío una mujer, cercada entre cintas en un espacio de no menos de un metro cuadrado, pintaba de azul la estatuilla en yeso de un lector bajo la mirada de los pasantes que le tomaban fotos. A su lado estaba la estatua en lata del famoso corazón de Parra, que apuntaba hacia un punto ajeno y escurridizo (cuando bien debería haber estado apuntando hacia la misma feria). Los pasantes le tomaban fotos. “¡A qué tantas fotos!” pensé, cada vez más de mal humor. “Fotos de la higiene”, me respondí, “fotoadictos perversos que valoran lo séptico de este espacio, aman el orden y los baños de cloro. Cada vez más el mundo es su mundo”. Cerré los ojos durante un par de minutos y el espacio se concentró en su despliegue sonoro. “Mira, una mujer pintando un lector” escuchaba decir, o “mira, un corazón de lata”. Todo se resumía a la constatación de lo más evidentemente visible, el comentario frío delatando la ausencia de todo sujeto de comentario. Otros hablaban también de libros (cómo no), especulaciones sobre la justicia de los precios, las vicisitudes del IVA, elogios místicos o sentencias generosas sobre los autores, variopintos resúmenes narrativos. Pasado unos minutos abrí los ojos y me puse a caminar. Libros vi entonces de todo los tipos. Un paco miraba un libro de fotos de rifles de asalto al lado de otro que hojeaba uno de sexo tántrico, los estudiantes se mordían los labios intentando disimular las muecas de espanto cuando preguntaban por el precio de los libros de Zizek, un padre le indicaba a su hijo un estante con agendas de cuero diciéndole “mira qué interesante esta colección” (esta imagen me dio ganas de llorar), y la gente se amontonaba en las filas para sacarse fotos o pedirle la firma a Ampuero, a Simonetti y a Hernán Rivera Letelier. A propósito de éste último, recordé que un amigo que durante varios años trabajó en el stand de una editorial me había comentado que el tipo era anunciado todos los días, prácticamente a todas las horas, que estaba ahí, la estrella con su estrella y sus relatos del obrero nortino, negreado por las editoriales pero complacido con una sonrisa de oreja a oreja firmando y firmando. Y ahí estaba, efectivamente. Lo miré un rato, miré otro rato a Simonetti y considere ponerme en la fila, hacer la espera, llegar hasta su cara y decirle “quítate la máscara, extraterrestre. Quítate la sonrisa, di la verdad, esto ya no se sostiene”. Alguien tenía que parar todo ese espectáculo ridículo; no iba a nada. Una incomodidad terrible, impaciencia, picazón en el cuello y en los pies, comenzaban a apoderarse de mi cuerpo. La cultura todo lo aguanta.

Desde luego, todos se paseaban por la feria del libro, las familias con sus guaguas y paquetes de cabrita, los lectores afligidos con cara de masturbadores culposos, los universitarios orgullosos, los autores tocados por un Olimpo pagano, los vendedores notoriamente aburridos, todos, como dueños de algún terreno, con la seguridad aparente de estar con propiedad en algo que sin embargo se manifestaba a su vez inminente y superior, de modo que los volteaba y los torcía delatándolos a ellos como sus verdaderos sirvientes. Así de súbito estábamos todos reunidos ahí, en ese espacio especialmente dispuesto para nosotros, para interactuar bajo los humores y las exigencias de ese imaginario, nuestro imaginario que es la cultura, pero que de hecho opera como una mercancía cualquiera, iluminando las relaciones humanas a la medida del intercambio y, cuando mucho, a la manera de un verdadero pasa-tiempo, puente insustancial entre los tiempos que día a día sacrificamos o bien al trabajo o a sus productos nunca nuestros.

Habría que concluir que el grueso de la cultura en Chile hoy se deriva de la educación que nos dio la dictadura a través de los malls y la televisión en los hogares. No más que divertimentos. Fuimos todos criados como niños en Las Vegas, hijos del neón que hacía brillar las palabras encandilándonos el virus que las amarraba íntimas al lenguaje de nuestra sumisión. Por eso nos puede parecer tan normal, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de la ex cárcel de Valparaíso para convertirla en un centro cultural, como si no hubiera una ironía feroz en ello, y que el mero nombre de la cultura baste para lavar el edificio del horror que lo levantó. “Ver las cosas circulando no me va a convencer” pensaba yo, circulando por la feria del libro. Salí a la calle repitiéndome “ver el lenguaje operando, los ojos leyendo, las bicicletas andando o los voluntariosos corriendo, todo eso no me va a convencer”. Y es que nadie sabe para quién trabaja, y tampoco el lenguaje. Todo lo que se nos presenta como cultura se quiere ingenuo -literatura, arte y crítica social para los paneles de tolerancia cero-, pero trabaja como Vedette a tiempo completo en un mercado pujante de una clase alta aburrida y con poca imaginación.

Mil ferias del libro mil veces concurridas no van a cambiar la cultura en Chile. Tampoco los chacos, ni los museos ni las universidades. No la van a cambiar los libros ni los autores. No mientras la palabra opere en los estrechos marcos de la página, no mientras el autor sea un productor manso de objetos culturales, inofensivo invitado de honor en un mercado de atributos imaginarios. “No ha llegado la hora de crear el lenguaje sino de matarlo, y todo gran poeta esconde el pulgar cuadrado del asesino” decía Mahfud Massis. Así la poesía, la literatura, tendrá que migrar de los eriazos salones de libros, y quizás incluso de la palabra, para alcanzar una existencia real y una posición ofensiva a los márgenes del poder. Ser un aerolito rokheano, de raza maldita y lengua desmedida, un ramo de afectos impactando el encefalograma plano de este territorio asolado de deudas y angustias, pero con buenos modales; que sale a divertirse los sábados pero se está muriendo en la miseria y el aburrimiento.