La razón de los ciudadanos

Las sociedades modernas son entes dinámicos, que se desarrollan en el tiempo pero que también se enfrentan periódicamente con ciertos cuellos de botella durante los cuales las instituciones que las ordenan dan señales de que ya no son las apropiadas para cubrir sus necesidades, para canalizar las aspiraciones y para responder a sus deseos. Ni el concepto general (llamémoslo así) que rige la existencia de las instituciones que se encuentran en ejercicio, ni sus mecanismos, ni quienes los gestionan dan entonces para más. Pero los gestores se niegan a admitirlo. Han hecho sus vidas en relación con lo que existe y más aún, cifran sus vidas en ello, y no están disponibles para creer (y a veces tampoco para ver) que hay en este mundo otras ordenaciones que también son posibles y que no los consultan. Piensan que pueden salir del atolladero histórico en que se hallan metidos haciendo valer su (para ellos, evidente) legitimidad y, si es que eso no surte el efecto que se espera, mejorando lo que existe de manera de hacerlo más palatable, lo que tendría que ser suficiente para satisfacer las inquietudes que motivan las demandas de los ciudadanos. Pero es inútil. Porque lo que los ciudadanos les exigen no es más de lo mismo, ni siquiera cuando eso mismo mejora o pudiera mejorar los términos del statu quo actual. Es decir que los ciudadanos son individuos que no quieren perfeccionar lo que hay, ni siquiera cuando ese perfeccionamiento pudiera resultarles beneficioso en algún sentido. Lo que quieren es cambiar lo que hay, reemplazarlo con algo distinto. Y esto es lo que a los gestores de lo que existe les parece intolerable.

El resultado es un incremento progresivo de la presión por el cambio, por un lado, y por el otro, un aumento de y la insistencia en la generosidad de los paliativos. La reiteración de estos últimos, lejos de resolver el problema, lo agudiza. Si la respuesta no está en relación con los parámetros que constituyen el marco de referencia semántico desde el que se ha formulado la demanda, si la respuesta no entiende o no quiere entender cuáles son los objetivos reales de la demanda, esa respuesta cae, para quienes la reciben, en el vacío. Es una burla o se la siente como tal. Por su parte, los que han respondido (o los que piensan que han respondido) acusarán a los otros de terquedad, de negarse a oír lo que ellos les están diciendo con la mejor fe. Les ofrecemos esto y aquello y algo más, pero no lo aceptan, ¿por qué? Obsérvese que yo no he escrito que los contenidos de la respuesta deban adecuarse punto por punto y exactamente a los contenidos de la demanda. He escrito que la demanda y su respuesta necesitan tener un terreno semántico en común o, en otras palabras, un campo de significaciones en el que una y otra se reconocen y que haga que la comunicación y la negociación entre las partes en disputa resulten posibles. Si eso no ocurre, no hay diálogo o, dicho perogrullescamente, hay diálogo sólo cuando existe un espacio para dialogar.

El reconocimiento de que ese espacio falta genera de parte de los ciudadanos que demandan un tipo de actividad sustitutiva que consiste en actuar por el afuera de las instituciones. Habiendo comprobado que sus deseos se estrellan con un muro institucional, que en vez de respuestas a lo que piden se les contesta desde la institución con otra cosa, los ciudadanos se frustran. Esa frustración no tiene por qué ser (y, de hecho, casi nunca lo es) un fenómeno momentáneo. Por el contrario, suele ser la consecuencia de una acumulación de larga data, de decepciones numerosas y humillantes, a menudo de años. Martí lo dijo cuando usó la metáfora del tigre que huye espantado del fogonazo pero vuelve en la noche al lugar de la presa. Son los ciudadanos cuyas demandas abortaron una y otra vez los que vuelven, los que, habiendo visto ahogarse sus aspiraciones muchas veces en el pantano de la institucionalidad, deciden proceder de otro modo, volver “en la noche”. Entre tanto, los gestores institucionales habrán caminado a esas alturas desde la indiferencia (“no existen”) a la condescendencia (“sí, yo también fui joven y rebelde”) y desde la condescendencia a las concesiones, algunas de ellas dolorosas (más y más de lo mismo y aunque duela). Pero nada de eso sirve.

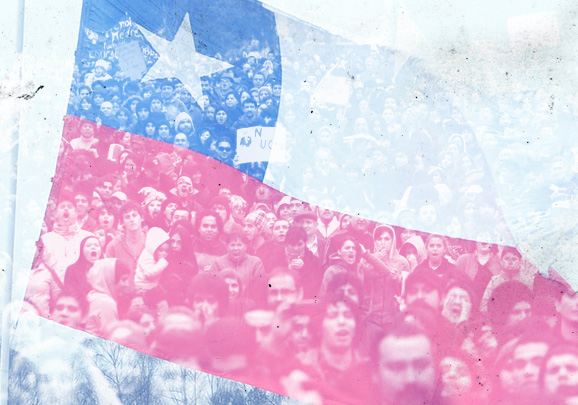

En cuanto a los ciudadanos, ellos están ahora en las calles y se saben poderosos o, mejor dicho, se saben poderosos porque se saben justos. Son ellos y no los otros los que tienen la razón, porque están conscientes de que la razón moderna la tienen los sujetos-ciudadanos. Son los sujetos-ciudadanos los que en la modernidad le dan a las instituciones su forma. Cuando esa forma se añeja, cuando ya no es capaz de satisfacerlos, la cambian por otra, tienen un derecho histórico a cambiarla por otra.

Pero quienes están a cargo de las instituciones resisten el cambio. No creen en la razón histórica de los sujetos-ciudadanos o, mejor dicho, no creen que sea esa razón la que a ellos los autoriza, la que les confiere la autoridad de que gozan, y procuran hacer valer, para eludirla y neutralizarla, toda una batería de razones intermedias, como podrían ser la religión, la patria o la ciencia y a la técnica, entre otros subterfugios similares, como fuentes alternativas de certidumbre y derecho. Los ciudadanos no saben lo que les conviene, se arguye entonces, y la religión, la patria o la ciencia y la técnica sí lo saben. Quienes representan a tales entidades han hecho todo lo posible para demostrarles a los ciudadanos que eso es así, que ellos estaban equivocados al pensar que la verdad de las cosas residía en ellos mismos, pero todo ha sido en vano. No sólo eso, no sólo se les explicó una y mil veces la enorme magnitud de su error, lo “utópico” de los afanes en que estaban empeñados, sino que también se les hicieron concesiones importantes y no las aceptan. Continúan presionando, cada vez más desatinadamente.

Entonces es cuando los gestores institucionales deciden fortalecer sus posturas recurriendo al uso de la fuerza. Todavía es la fuerza legal, aunque esté en los confines de lo legal. En un número reciente de Le Monde Diplomatique, Álvaro Ramis dividió las medidas represivas de esta instancia en tres grupos: judiciales, policiales y simbólicas, es decir, el contraataque que los gestores acosados emprenden contra los ciudadanos rebeldes se localiza en este tramo en los tribunales de justicia, en la policía y en los medios de comunicación, la mayoría de estos últimos alineados con la lógica de la institucionalidad. Acciones judiciales “contra los que resulten responsables”, una mayor dotación de carabineros supervisando y hasta interviniendo el movimiento de los ciudadanos, para resguardar el “orden público” e impedir los “desmanes”, se dice, y una prensa oficialista que no se abstiene de minimizar, desviar, tergiversar y mentir. ¿El resultado? Más leña en la hoguera. La presión no sólo continúa sino que crece y se expande.

El resto es historia conocida. Cuando los gestores institucionales sienten que el poder represivo que les otorgan las instituciones no basta, cuando se dan cuenta de que nada de lo que hagan dentro de la ley surte ni surtirá efecto alguno, ellos también deciden actuar “por afuera”. Patean entonces el tablero y, con el pretexto de salvar las instituciones, acaban con ellas. Escucho voces que piden la aplicación de la Ley pinochetista de Seguridad Interior del Estado y hasta la intervención del ejército para “solucionar el conflicto” y no me sorprende. El fascismo es eso: es la irracionalidad antimoderna que, para oponerse a la razón de los ciudadanos, recurre a la tropa. Persigue, encarcela, tortura y mata. Es su último recurso, el de la razón de la sin razón.