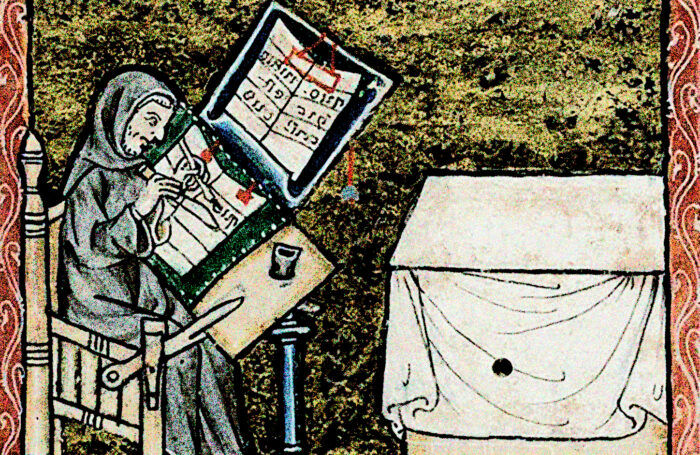

Ilustración extraída de La quête du Saint Graal, manuscrito francés del siglo XIV (British Library, MS Royal 14 E III)

Se vende artículo, se vende, pase y vea

En una nota reciente, Hernán Casciari, dice que no pretende que la gente lea, dado que hay un tremendo multitasking ahora… «la gente está en ochocientas cosas al mismo tiempo; la lectura, dos horas de lectura, es para ricos. O sea, no podés estar al pedo con los ojos para abajo».

El problema de este desafortunado comentario no es tanto el sesgo que imprime sobre la experiencia de la lectura y sobre la experiencia del tiempo en sí, sino que tiende a cristalizar un momento histórico y cultural concretos, dejándolos en un estado inalterable o imperecedero, por lo menos demasiado simple y demasiado aterrador para todos aquellos a los que, no siendo ricos (en la medida en que se fija la noción social de riqueza a partir de la acumulación de capital), se los podría despojar de experiencias como la de la lectura o la del tiempo. La experiencia de la lectura es en sí misma una experiencia del tiempo, singular e intransferible, ajena a cualquier pronóstico de lluvia del mercado.

Este tipo de comentarios inyectan una noción de normalidad que es impuesta, todos los días, y vívida, todos los días, en un ejercicio de repetición y constancia que roza la demencia, en la medida en que, como toda noción de normalidad que es impuesta, no es capaz de reflexionar acerca de su práctica misma, de su hacer cotidiano, de su reproducción mecánica, del ejercicio de imposición de una consigna moral y de un poder que se derrama en un terreno que no es uniforme.

Es un comentario desafortunado porque es un comentario «colaboracionista», en la exacta medida en que se usaba la categoría de «colaboracionista» en la década del ’40: colaboracionista es el que deja pasar y colabora, el que participa de dejar morir no una vez, sino sistemáticamente, el que tiene un rol significativo en la expiración, ejercido con indiferencia. Colaboracionista es el que cumple a rajatabla, tal y como lo señala Gramsci, su rol de peso muerto, de peso muerto de la historia, peso que como nos enseña la física pesa o vive, indiferente, en la balanza.

En una entrevista de la semana pasada, situada en contexto de publicitar el estreno de su próxima película, Casciari dice que no cree en la literatura, ni mucho menos que se lea…

“la literatura era una cosa de épocas en donde no teníamos pestañitas que minimizar ni teníamos catorce dispositivos, la literatura era algo para un señor que venía a las siete de la tarde y tenía el tiempo suficiente de sentarse en un sofá con un libro de quinientas cincuenta páginas cuyas primeras veinticinco eran la descripción del personaje facial […] era buenísimo cuando no había otra cosa […] la literatura, no sé qué es y tampoco me importa mucho […] hay mucha gente haciendo fuerza para que los chicos lean, mi hija tiene seis años y obvio que no va a leer, ¿para qué? […] Yo necesito que consuma historias, que las sepa contar […] que pueda poner pausa y hablar de lo que está viendo, de lo que está consumiendo. Consumir historias es lo mejor que te puede pasar en la vida, que yo te cuente algo que vos sabes que no es verdad y te permita escaparte de la realidad de mierda, sabiendo que te estas escapando y que tenés ahí un estuche buenísimo pa’ meterte […] Está bueno leer, pero no podemos, lo importante es que sigamos consumiendo las historias que necesitamos mientras lavamos los platos, mientras corremos un poquito, sacamos al perro […] no podemos dedicarle horas a leer, no podemos…”

Más allá de que me resulta difícil imaginar algún libro con las características del comienzo como las que lee aquel hipotético señor a las siete de la tarde, lo más preocupante de los comentarios de Casciari son, en primer lugar, la igualación de la lectura y del consumo, como experiencias homogéneas, lo que claramente indica una primacía del consumo por sobre la lectura. En la igualación de dos experiencias inigualables, hay una que se impone a la otra; en otras palabras, si lo que prima es el consumo, la lectura sobra. De ahí en más, cada vez que hable de lectura debo dejar en claro que hablo de una experiencia diferente, incapaz de reducirse a una experiencia mercantil. El otro punto sobre el que me interesa reflexionar es que hay una indistinción entre experiencia y consumo movido por un afán de inmediatez, por medio del cual toda experiencia y todo proceso queda reducido a la culminación del mismo; ahora bien, hay cierto tipo de experiencias vitales, como la lectura o el pensamiento filosófico, que no se pueden reducir a su culminación, dado que no sólo no concluyen, tampoco se puede apurar su proceso o sus resultados. En otras palabras, toda pretensión de inmediatez deviene impotente frente a este tipo de experiencias, por lo que no se puede tener al mismo tiempo la inmediatez y la experiencia; hay que elegir, si queremos la inmediatez no obtenemos la lectura, si por el contrario, preferimos la lectura, lo hacemos a condición de resignar la inmediatez.

Para graficar esta cuestión voy a tomarme el atrevimiento de traer a colación lo que ya decía Dolina en su momento…

“Lo que quizá, para algunos, parece no ser tan bueno, es pasarse todas las noches, desvelado, leyendo ‘Los Miserables’ a la luz de una vela. Claro, la gente de hoy, que es muy ansiosa, que quiere una rápida satisfacción, que no espera por los placeres, dice: ‘cuánto me falta si tiene como cuatrocientas páginas y recién voy por la veintiocho y hace dos meses que lo estoy leyendo’ […] El tipo tiene la sensación de que nunca terminará de leer ‘Los Miserables’pero, le gustaría haber leído ‘Los Miserables’para poder decir a sus amistades: He leído ‘Los Miserables’. Bueno, eso es una porquería, y porqué digo que es una porquería: creo sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento, lo que nos hace mejores es el esfuerzo de la lectura…”

Básicamente, lo que sostiene Dolina es que hay un valor en la experiencia misma del esfuerzo de leer, valor que experimenta el lector en tanto que protagonista activo y no pasivo de la lectura, que revivifica el texto. Cuando Dolina dice, más adelante en ésa misma conferencia, que la gente no quiere leer sino haber leído, se refiere al mismo problema al que me refiero ahora y que podríamos concentrar en una reyerta entre ser y parecer, en la que el primero se diluye en el segundo. Si, entre otras cosas, el signo de los tiempos es que “al parecer la gente elige parecer”, debiéramos enfocarnos en el verbo “elige” para desarticular sus determinaciones.

La colonización del pensamiento crítico en la actualidad se sostiene a partir de una negación cabal y sistemática de cualquier experiencia racional y profunda, del auge de una sensiblería superficial, de la imposición de lecturas afanosamente individualistas y de la premisa de que nos encaminamos a una mayor libertad. Pero ¿De qué se trata esa libertad? Para las lecturas que igualan las nociones de experiencia y de consumo, promoviendo una suerte de naturalidad indeclinable (que de natural no tiene nada), estampando la lectura de una realidad muerta sobre una realidad salvaje, la única libertad a la que podemos aspirar es a la libertad de consumir. Son, sobre todo, lecturas ingratas y coadyuvantes de quienes se aplican, todos los días, en discursos de servilismo y resignación, que buscan no sólo interpelar sino educar a un pueblo con el fin de lograr una absorción completa de toda su vida y vitalidad, innegociables, a reglas mercantiles y negociables.

Por otra parte, estas lecturas de la realidad, que se multiplican infinitesimalmente en los medios masivos de comunicación y caminan en favor de la derrota y la desautorización del pueblo, se guían por una lógica cínica, para la que no existe algo como la publicidad negativa, toda imagen puede ser provechosa, toda visualización vende, y en el medio de la vorágine de lo real y de lo irreal el juego continúa.

Paradójicamente, este tipo de lecturas que reducen la experiencia de la lectura a una actividad completamente digerible y provechosa para el mercado, que no son lecturas inocentes, que incluyen un alto grado de hipocresía a partir de lo que muestran y de lo que esconden, un alto grado de hipocresía sobre todo a partir del hecho de que implican una lectura moral de la experiencia, lectura moral en la medida en que se arrogan naturalmente una capacidad de definición de los valores sociales que se presentan impersonales pero que se ajustan a la experiencia concreta de las personas; este tipo de lecturas que tienden a proteger una cierta orientación del mundo promovida por lo que podríamos llamar «la cultura dominante», encabezada por un selecto grupo que aspira a acrecentar y a proteger sus privilegios, pero también acompañada a viva voz por un grupo vasto y residual que no participa necesariamente de los privilegios pero que los defiende de sus agresores, esperando algún día tal vez cambiar sus estrellas, trocar su posición dentro del sistema que distribuye desigualmente el poder y el acceso a la definición de los valores sociales, tener un poco de paz; este tipo de lecturas, paradójicamente, puede poner al pueblo en alerta, lo puede invitar a otras lecturas, digamos por contraste, en la exacta medida en que un mal libro nos recuerda lo extraordinario de un libro genial.

Si antes Internet era el basurero de tu cerebro, ahora tu cerebro es el basurero de Internet; en medio de los desperdicios y las sobras se libra una especie de combate cultural en el que la confusión es un arma del enemigo, que no conoces, y la distracción es un momento de la derrota, que no termina. En esta época pornográfica en la que basta con hacerse el boludo para parecer provocador; en la que basta con no tener escrúpulos para hacer dinero; en la que se hace cualquier cosa para adquirir notoriedad; en la que se hace lo imposible por placer, por ansiedad y para olvidar; en esta época del constreñimiento y de la crueldad de la positividad y de la inmediatez, en la que la violencia totalitaria de la autoayuda es introyectada en el individuo que sin embargo vive su hacer en el mundo como libertad; en esta época en la que se quiere hacer creer que todo es visible por todos, todo el tiempo, todo a la vez; en esta época signada por el más obsceno fetichismo de las mercancías, cuya meta principal sigue siendo la misma de antes: esconder el trasfondo de las palabras, inhabilitar la lectura, la narración, la historia, hacer desaparecer de la fotografía inmaculada de la vida cotidiana el proceso productivo que encarna una relación de desposesión, ocultar la naturaleza y la temporalidad del conflicto, proyectar imágenes desconectadas entre sí, caratular, equiparar, disecar, empaquetar y dividir, dar a entender e indignar, revender y fatigar. En este mundo narcótico de hoy, hay una situación que sin embargo no ha cambiado, podríamos decir que continúa tal y como la planteaba Saramago: toda victoria tiene algo de negativo: Nunca es definitiva. Toda derrota tiene algo de positivo: Jamás es definitiva.

Los empresarios de la cultura, ahora apuestan a vender audiorelatos y podcasts para personas que en teoría «no tienen tiempo» para leer. En la euforia por vender un producto presentan el problema de la falta de tiempo desde una postura que oculta una concepción esencialista del tiempo en la que éste sólo se define con referencia al Capital. El tiempo se valora entonces como actividad útil, productiva para el Capital.

Para decirlo en pocas palabras, cuando se habla de «tiempo improductivo» no es que no produzca nada, es improductivo para el capital porque no produce ganancia. Esto abre un campo de reflexión para la definición del valor y del lugar del arte en nuestra sociedad: ¿Cuántas horas de trabajo son necesarias para hacer una obra de arte?

La lectura de la naturaleza del tiempo subsumida a la órbita del mercado y seguidamente su valoración como tiempo útil o inútil representa en concreto la alienación en la que la persona se relaciona con su trabajo, con su hacer en el tiempo, como si este fuera un objeto extraño. Así no puede reconocerse ni en su producto ni en su actividad. Cuando Marx dice que tanto más se empobrece el trabajador cuanta mayor riqueza produce se refiere a que esta riqueza no es para él mismo, porque responde a una lógica extraña, que le es ajena, por medio de la que su tiempo le es arrebatado y la persona encuentra en su actividad, en lo que hace, la causa de su desrealización.

Si no tienes tiempo para leer, si realmente no hay o no encuentras tiempo aunque lo busques en todos los rincones, tiempo disponible para leer, la pregunta debería ser: ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Cuándo tienes tiempo? ¿Para qué, sí, tienes tiempo? ¿Qué haces cuando tienes tiempo? ¿Para qué te gustaría tener tiempo?

El problema del tiempo, o mejor, de su pretendida evaporación, de su aparente pérdida, de su constante falta, es el problema de una lectura alienada respecto de lo que el tiempo y su utilidad o inutilidad implican. Los empresarios de la cultura creen descubrir que «la gente no lee porque no tiene tiempo», entonces salen a vender audiorelatos a la gente, cuando la gente no pueda escuchar los audiorelatos se van a poner a vender otra cosa. El problema no es que salgan a vender, el problema es que su discurso busca colonizar al espectador a partir de naturalizar una lógica de compra-venta que encubre una relación social de dominación, incluso y sobre todo respecto de algo inasible e innegociable, como el tiempo, el valor, o la lectura.

Ésta especie de emprendedurismo resciliente, completamente alienado e irreflexivo, no sólo respecto de sus prácticas y de las condiciones en las que se llevan a cabo, también irreflexivo respecto de cómo vive y piensa y siente «la gente», respecto de lo que «la gente» pueda considerar útil o inútil, de las condiciones en las que leen o dejan de hacerlo o de lo que la lectura pueda significar para cada uno, no son más que una forma de ocultamiento del otro, posible, vivo, potente, diferente; ocultan una violencia implícita, solapada bajo una suerte de buena voluntad, que habla por el otro y pretende saber lo que el otro necesita, aún cuando el otro no lo sabe ni sabe si necesita saberlo.

Para nuestra suerte, podemos cambiar de lectura, sobredimensionar nuestra experiencia del tiempo, crear y recrear, recordando que nuestra indefinición nos hace potentes, que nuestra ignorancia puede ser nuestra arma y volvernos todopoderosos de la única manera en la que podemos ser todopoderosos, no por invulnerables ni por totalitarios, todopoderosos a costa de convertir nuestras derrotas momentáneas en el escenario en dónde lo desconocido y lo posible ocurra, pateando una y otra vez el endemoniado cerco o límite al que nos habituamos, peleando contra toda nuestra inconducta de hacedores de costumbres y contra toda pedagogía de esclavos, no sabiendo nunca todo lo que podemos, preparando el terreno de un lugar, ¿dónde?, donde su fuego nunca se apaga.