El hombre que vio a un lagarto comerse a su hijo

Para Ligia Sánchez

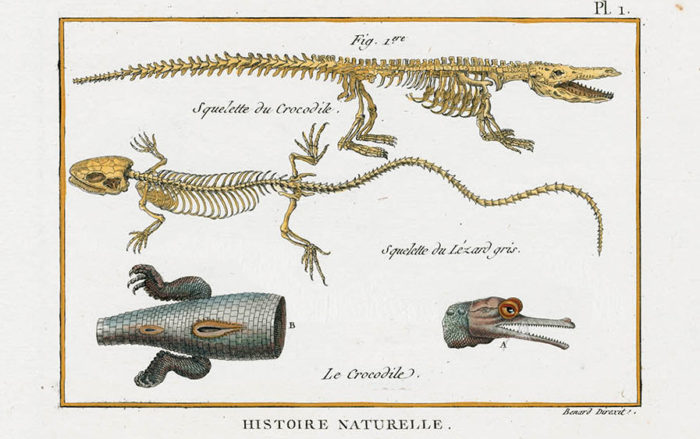

Era una noche de martes y veían televisión acostados en la cama. Casi la una de la mañana, estaba caluroso. Él se levantó para tomar agua. La casa silenciosa, vivían en una urbanización tranquila. No había ruidos, pocos autos. Al pasar por el cuarto de los niños, quiso entrar. Empujó la puerta y encontró a un animal comiéndose al hijo mayor de tres años y medio. Era semejante a un lagarto y en la penumbra le pareció verde. Paralizado, no sabía si debía entrar o intentar asustar al animal para que dejara al niño. O debía devolverse y pedir auxilio. No sabía la fuerza que tenía la bestia. Solo adivinaba que debía ser monstruosamente fuerte. Al menos, mucho más fuerte que él, un debilucho funcionario. Y, además, medio miope. Si encendiera la luz del pasillo podría saber mejor qué tipo de animal era. Pero no se trataba de identificar su raza, sino de salvar la vida del pequeño. Tenía la impresión de que las dos piernas ya habían sido engullidas, porque las sábanas estaban empapadas de sangre. Y el pantalón del pijama estaba despedazado debajo de las garras del animal repulsivo. ¿Cómo es que una cosa así había entrado en la casa? Aunque le decía a su mujer que trancara las puertas, ella olvidaba usar la alarma antirrobos. Cualquier día, en vez de un animal, habría un hombre robándose todo, el televisor a color, la licuadora, la colección de libros con tapas doradas y las bellas lámparas con dibujos de alas de mariposa. Pensó en revisar las puertas, a ver si estaban trancadas. Entonces, percibió un movimiento en la bestia, como si intentara subirse a la cama. Quizá ya se hubiese comido otro pedazo del pequeño. Tenía que intervenir. ¿Cómo? ¿Dando palmadas en la espalda del lagarto/no lagarto? No tenía armas en casa. El cuñado siempre decía que era algo necesario. Nunca se sabía lo que iba a suceder. Allí estaba la prueba. Quería ver la cara del cuñado cuando se lo contara. No le creería y además apostaría dos cervezas a que el animal no existía. ¿Puede un lagarto entrar en una casa a través de puertas cerradas y comerse a los niños? Miró bien. Comer niños no era normal, ni creíble. Debía ser una visión alucinada. Pero no lo era. La bestia masticaba lo que le pareció un bracito y el funcionario tuvo un instante de ternura al pensar en aquellos brazos que tanto lo abrazaban cuando llegaba del trabajo en la noche. ¿Un cuchillo cocinero podría ser útil? Pero cuando el animal lo dejara aproximarse: ¿sin peligro para él, el hombre? Tenía que impedir que el lagarto llegara a la cabeza. Al menos eso necesitaba salvar. No conseguía dar un paso. Se sentía clavado a la puerta. Estaba preocupado. Aún no se sentía culpable. Era una situación nueva para él. Espantosa. ¿Cómo reaccionar ante cosas nuevas y espantosas? No sabía. Prefería no haber visto al lagarto, ni las ropas manchadas de sangre y encontrar la cama vacía. Pensaría en un secuestro o cosas por el estilo que leía en el periódico. Aunque un secuestro lo intrigaría porque no ganaba más que dos salarios mínimos y no se había sacado la lotería. Apenas era un funcionario de correos que entregaba cartas todo el día y por eso tenía várices en las piernas. Si gritara: ¿el lagarto huiría? Continuó pensando en las cosas que podía hacer, hasta que su mujer lo llamó, una, dos veces. Después ella le gritó. Retrocedió siempre intentando saber cuánto el animal se había comido de su hijo. A medida que retrocedía, iba perdiendo de vista el cuarto. Sintiéndose aliviado por lo que no veía. La mujer lo llamó. Pensó: el pequeño no lloró, no debe haber sufrido. Volvió a su cuarto con la esperanza de salvarlo por la mañana y decidió no decirle nada a su mujer. Apagaron la luz. Él se acomodó. Durmió. Despertó sintiendo un mal olor y cuando abrió los ojos vio sobre su pecho la pata, parecida a la del lagarto. Paralizado, no sabía si debía intentar asustar al animal o intentar salir de la cama y pedir auxilio. Por el peso de la pata, el animal debía ser monstruosamente fuerte. Al menos, mucho más fuerte que él, un debilucho funcionario. Ahí recordó que tenía dos sacos de cartas que entregar, era navidad y había muchas postales de personas para otras personas diciendo que todo iba bien, felicidades. Tenía que sacarse al animal de encima. No, hoy no habría entregas. Ni mañana, ni por mucho tiempo. El lagarto estaba con la mitad de su pierna en la boca.